CY2023をデータで振返り、CY2024に思いを馳せる

投資を成功させる上で重要なことの1つは、数字、すなわちデータを冷静に読み解くこと。よく言われる通り、数字は嘘をつかない。ただ、気をつけないとならないのは、数字自体は嘘をつかなくても、その見せ方で「嘘をつかせる」ことが可能だということ。それはチャートの時間軸の取り方であったり、実数目盛か対数目盛かどちらを使うかであったり、或いは何と何を比較するのかであったりと、様々な手法があることは事実。実際、投資信託の目論見書や販売用資料を見ると「必ず儲かりそう」な数値が謳われているが、実際にその通りになるかと言えば、ならない場合が多いのは誰もが体験済みだろう。そして必ず小さな文字で「過去の実績は将来もそうなるとは限りません」などというディスクレーマーが書いてあったりする。

本来、投資家が何をどうすべきかと言えば、自分自身で数字を操ることだ。そして一度決めたルールはそう簡単に変えないこと。人間は耳障りの良い話を聞きたがるのと同じで、どうしても都合のいい数字を見つけたり、生み出そうとしたりする。だからこそ、同じものを、同じように、愚直に記録し続け、使い続けること。

そんな視点から、CY2023の「年末付録」として、いつものチャート類を年末時点までアップデートしたので、お届けする。敢えて、何もコメントを付していないので、是非、ご自身でどう解釈すべきかをお考え頂きたい。新年最初のレポートで、その答え合わせにもなるようにフォローさせて頂くのでお楽しみに。

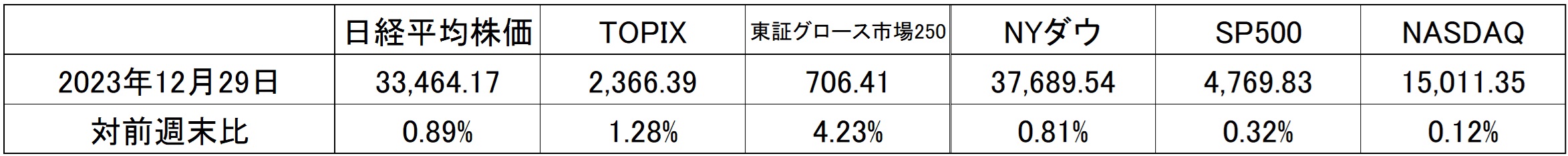

日米株式市場の騰落率

先ずは12月最終週の週間騰落率

続いて、CY2024の月次騰落率

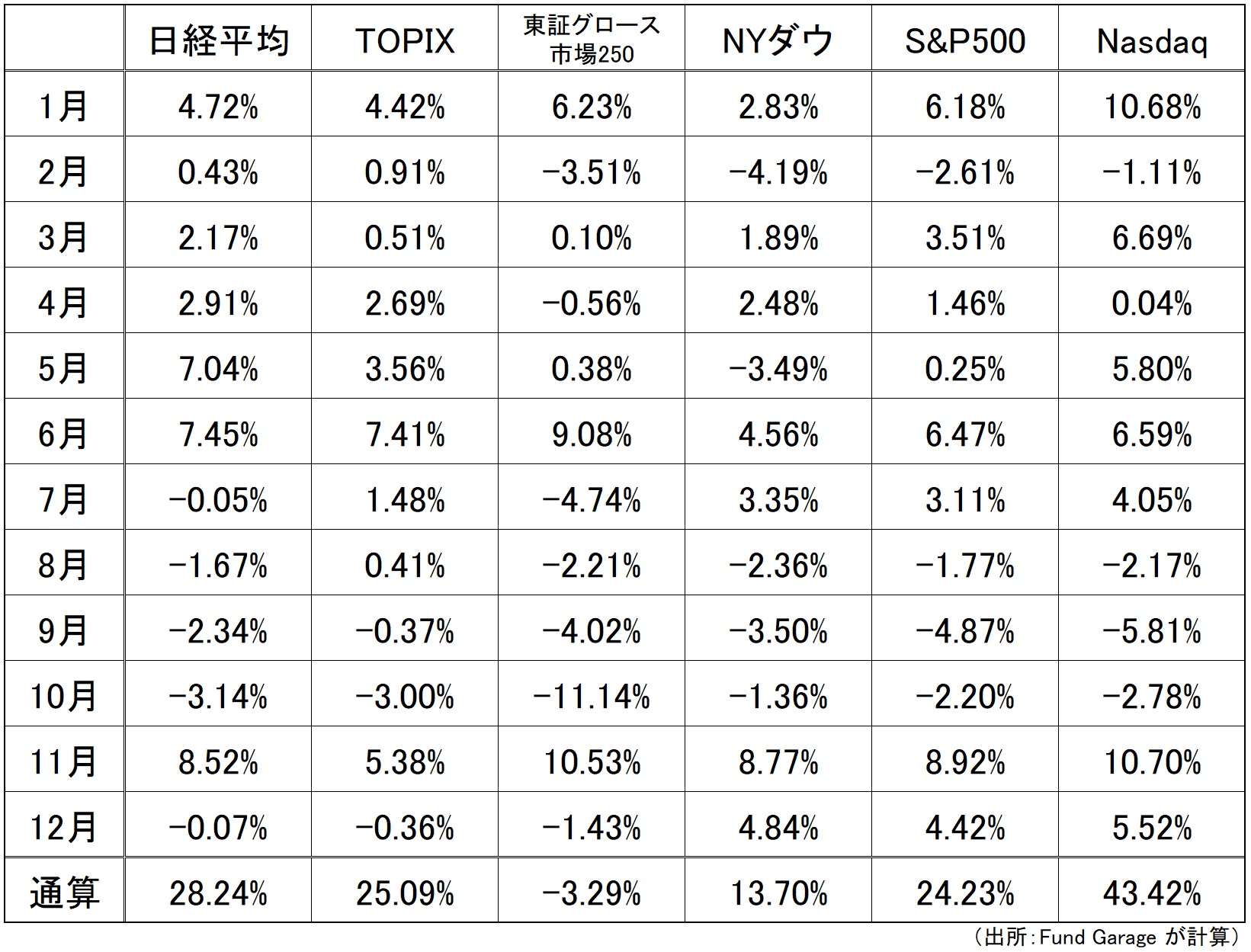

株式市場のテクニカル面をチェックする

日経平均株価とTOPIXの比率(NT倍率)で歪みをチェック

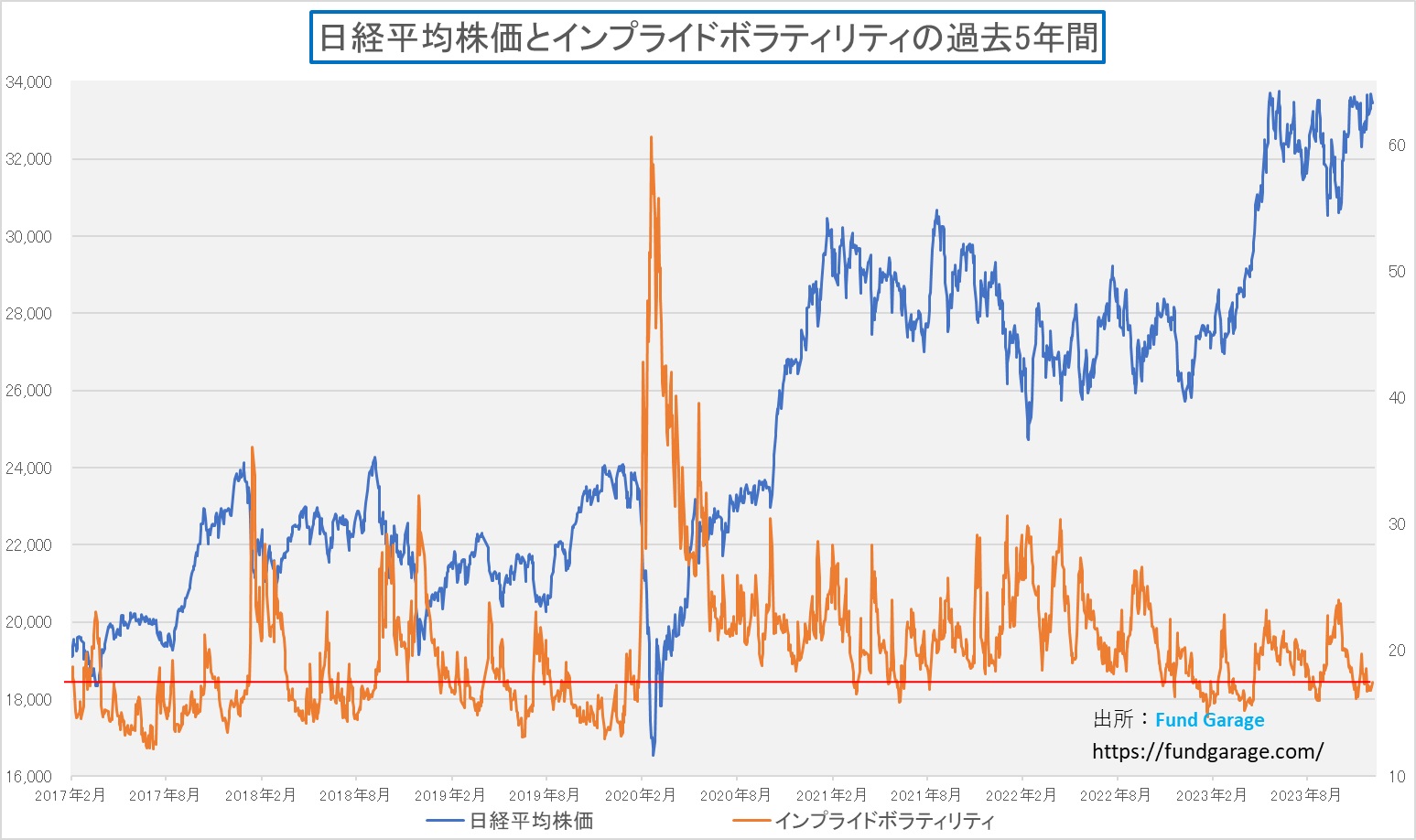

株価とインプライド・ボラティリティの負の相関関係に見る現状の位置づけを確認

まずは日経平均とインプライド・ボラティリティ

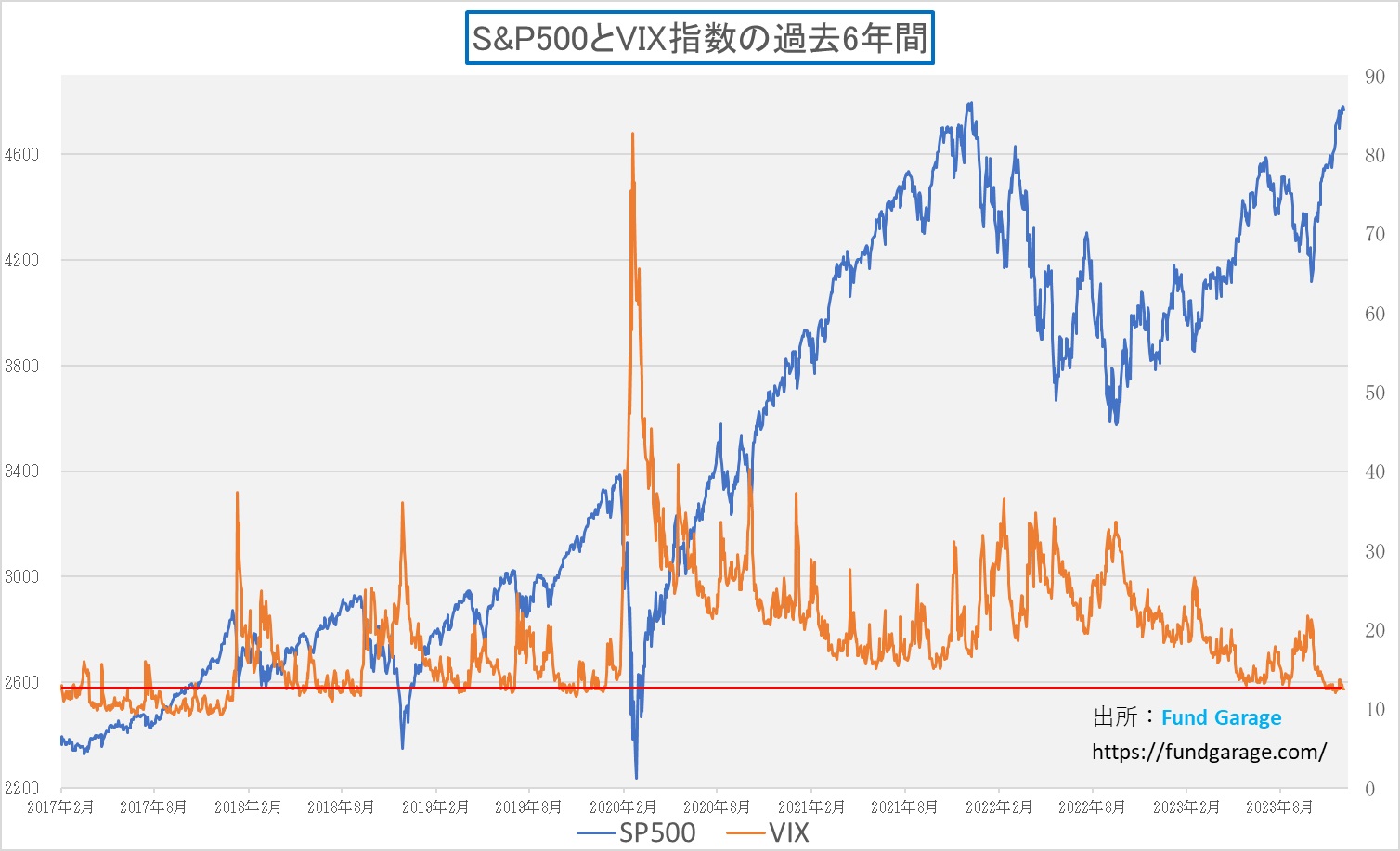

続いて、米国市場はS&P500と恐怖指数ことVIX指数(S&P500のインプライド・ボラティリティ)を確認する。

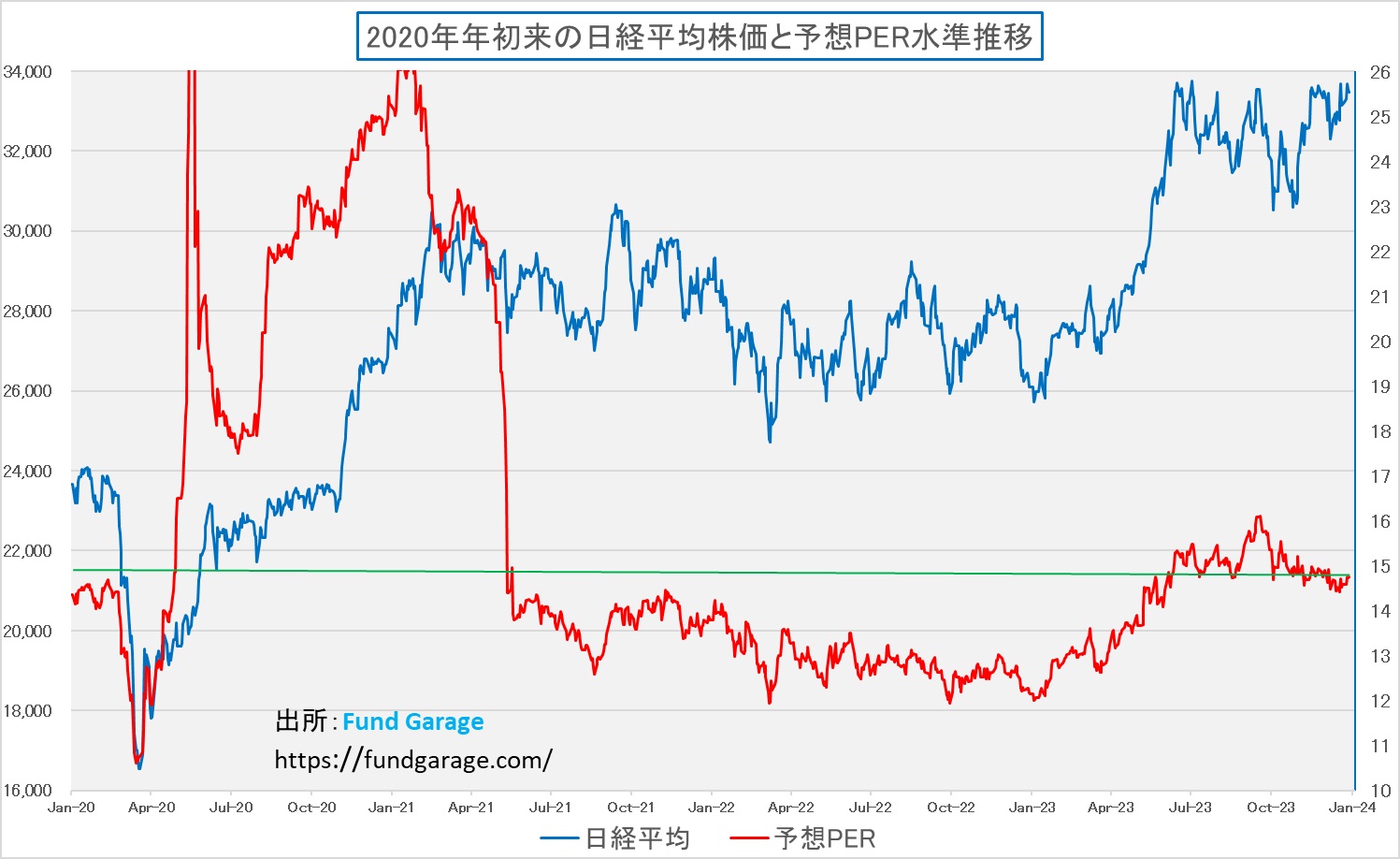

日経平均株価のバリュエーション(割安・割高)を確認する

バリュエーション指標として古今東西、最も普遍的に使われている存在が今期予想PERの数字。その推移を追ってみる。

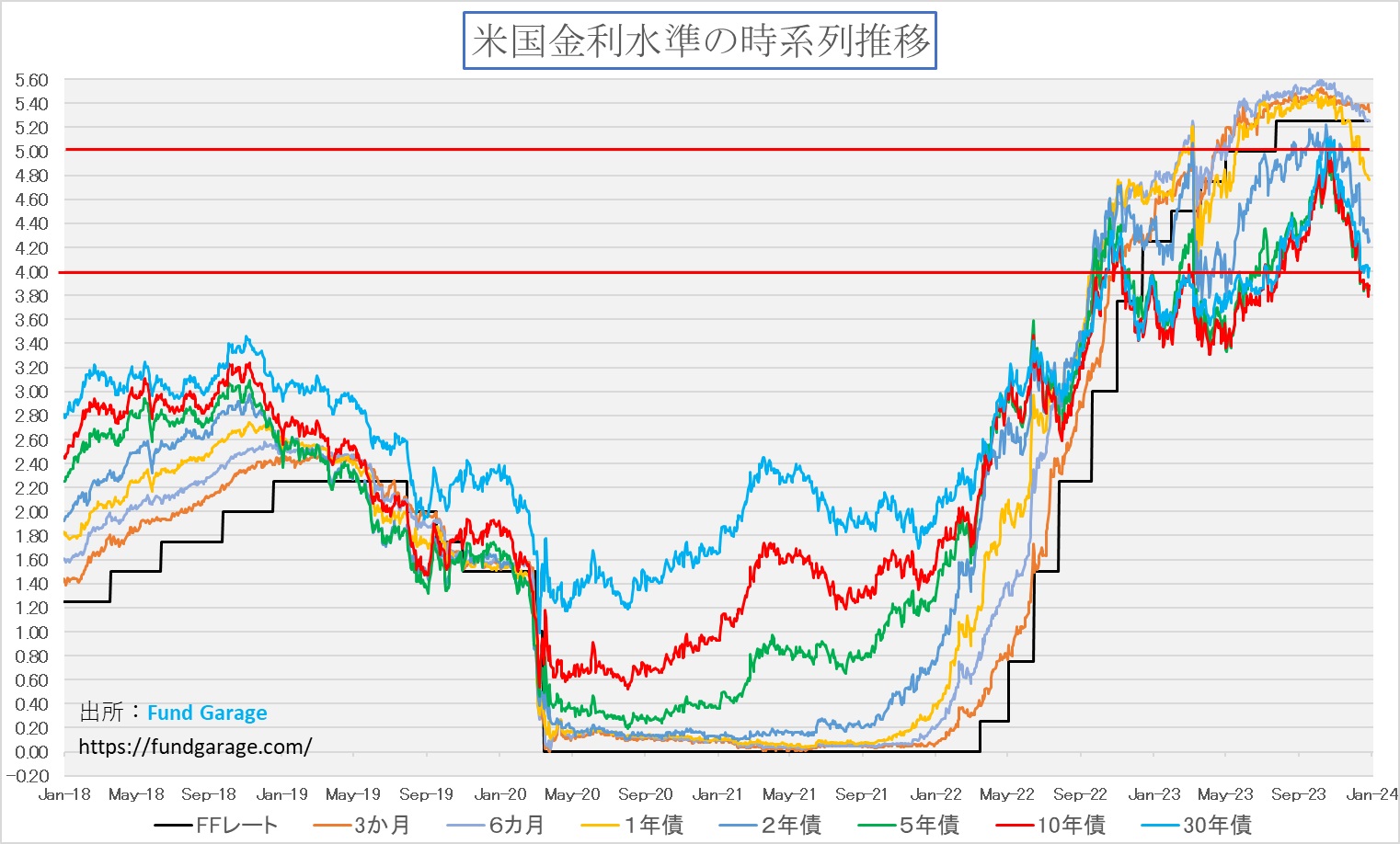

日米債券市場の動きから金利動向を確認

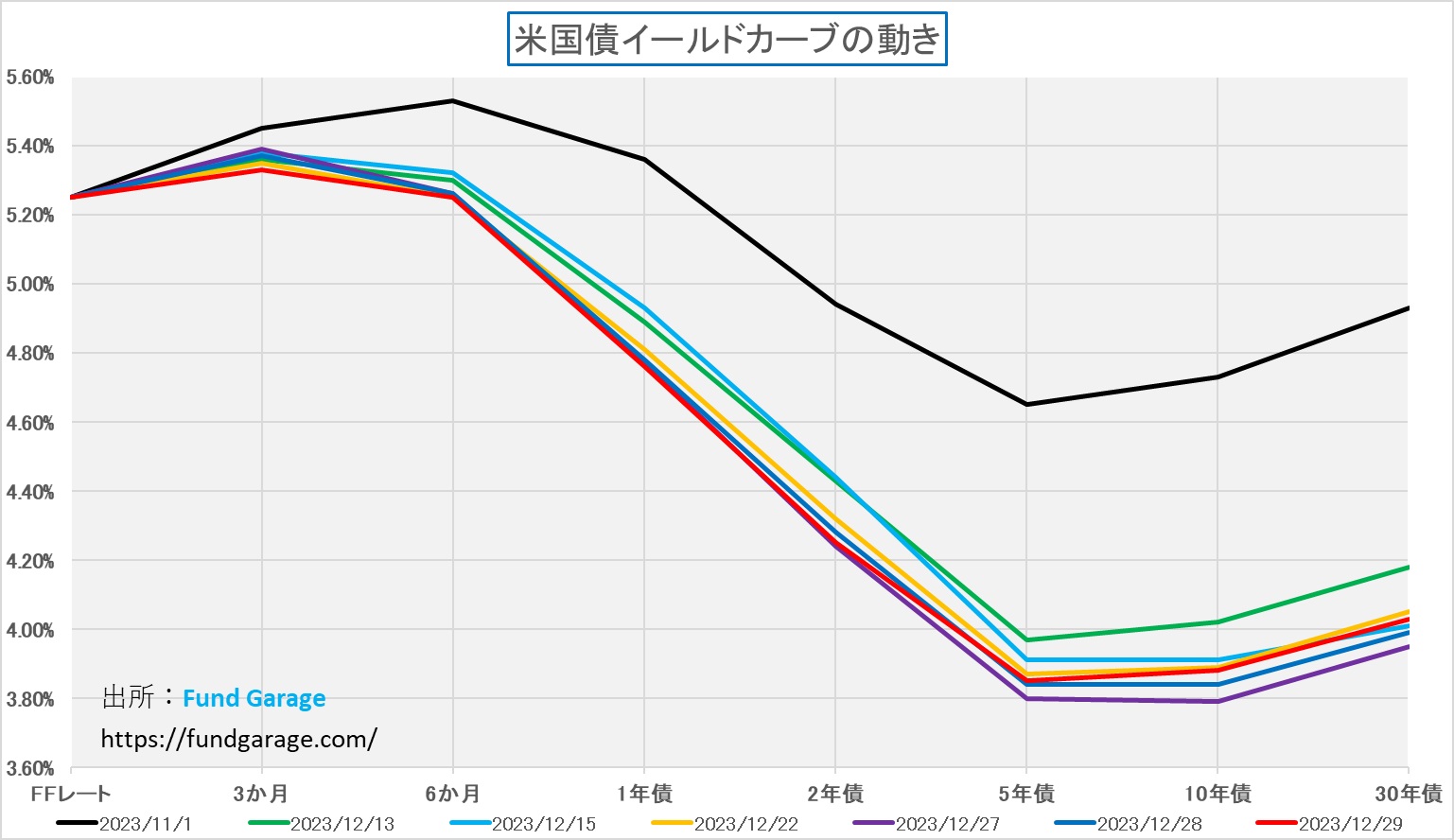

昨年、米国では0.25%の利上げが4回行われ、現状はFOMCが予測するCY2024年末のFFレートの誘導目標のあるべき姿は4.6%。一方で、金利スワップ市場などが予測する来年のFFレートの誘導目標はFOMCの想定よりも3回多い年間で1.5%の利下げを予測している。その結果、現状の金利の期間構造(イールド・カーブ)がある。

まずはこの5年間の時系列の金利の動き

そして11月のFOMC以降、年末週のイールドカーブの変遷

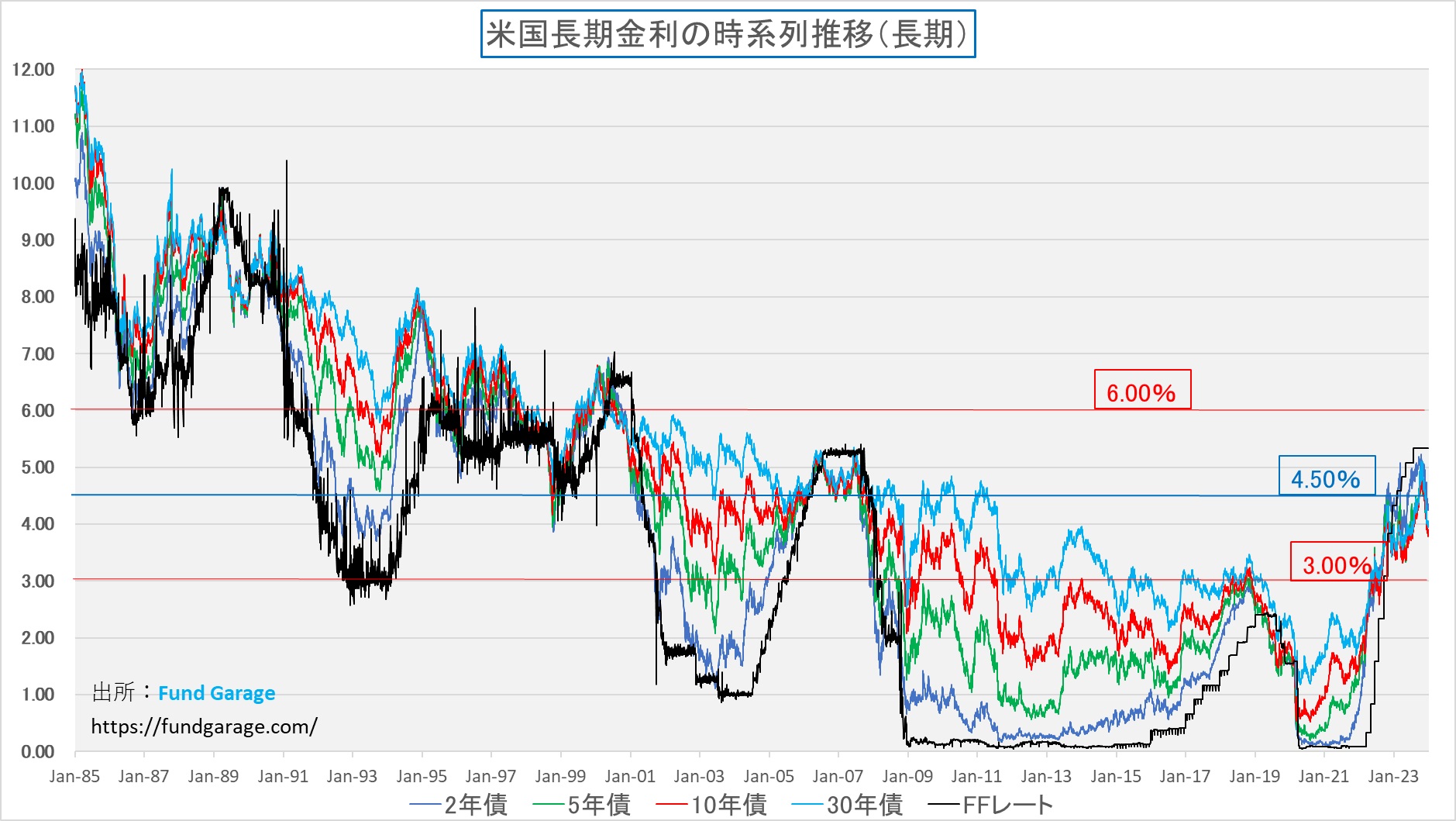

歴史的に見た場合の現状の金利水準の位置づけ

1985年からの金利は継続的に下落し続け、この2年間だけ反転。これが「債券は安定資産」という認識を固定した。

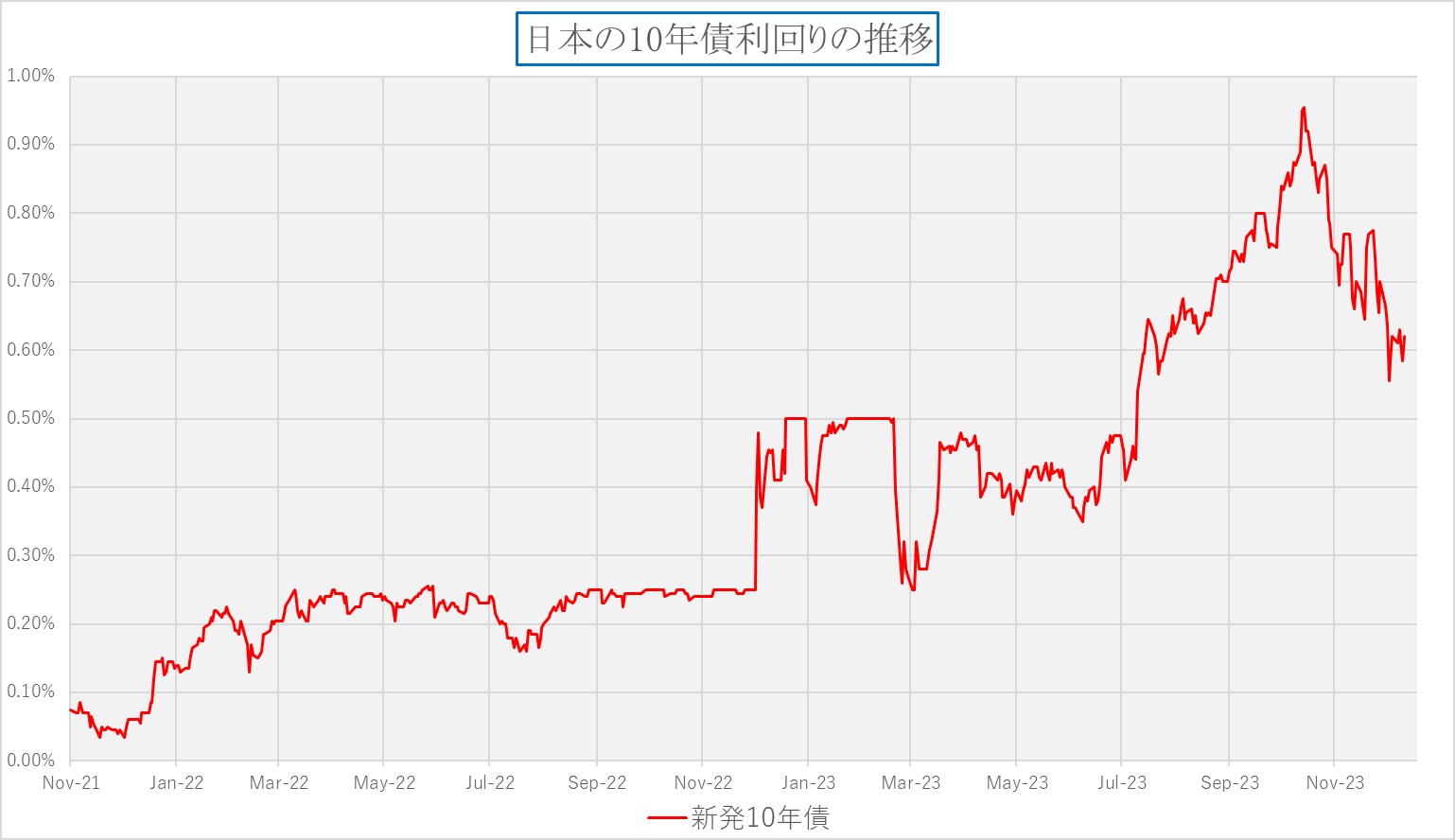

日本の金利、マイナス金利解除は誰の希望?

日経新聞やBloombergニュースの思惑とは異なり、日本の10年債利回りは、ヘッジファンドの手を離れると低下する。日本国の国会「参議院 財政金融委員会」、日銀が定義する「政策金利」は何を指しているのかの具体的な意味さえも知らない議員達が議論する。

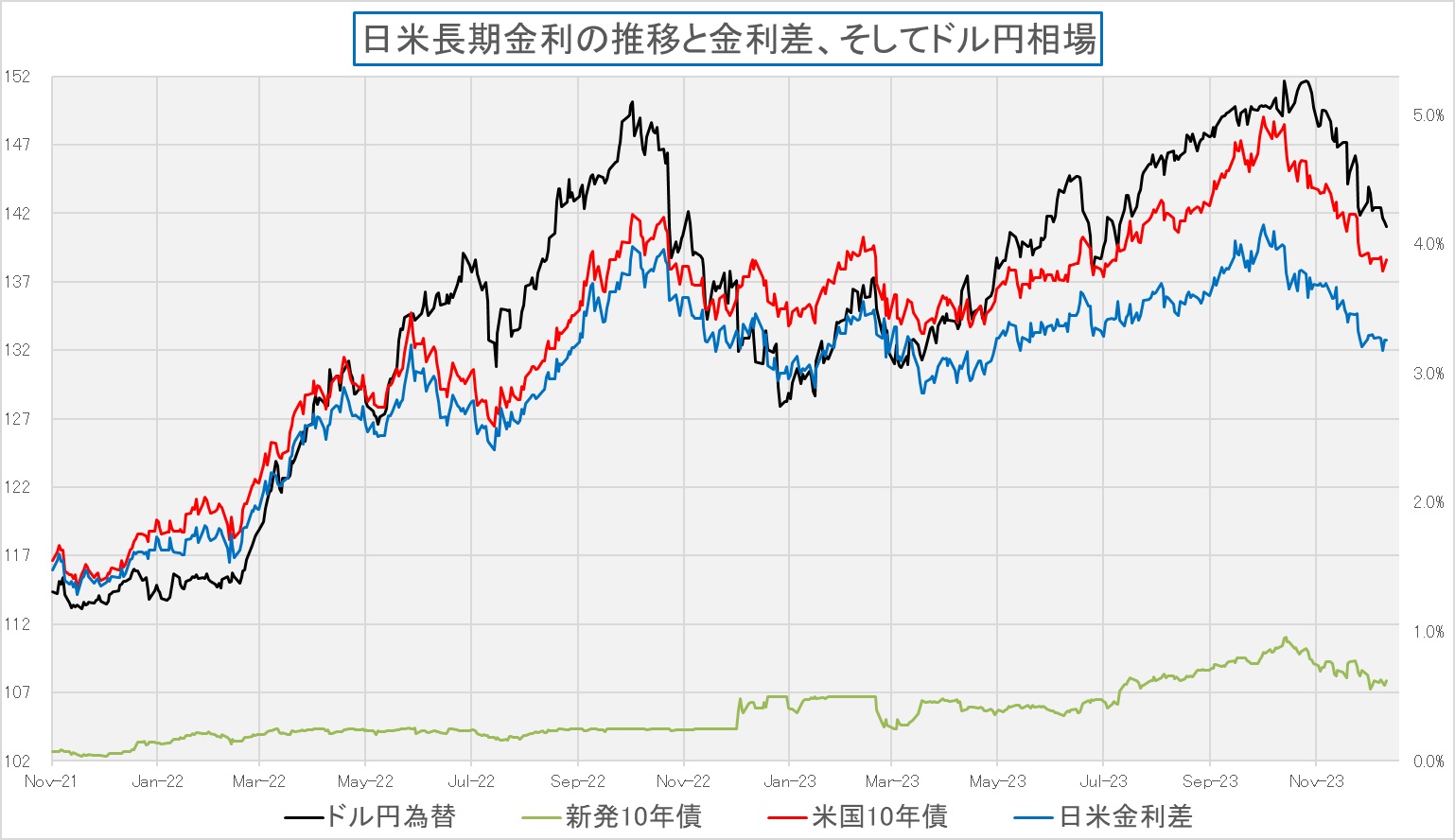

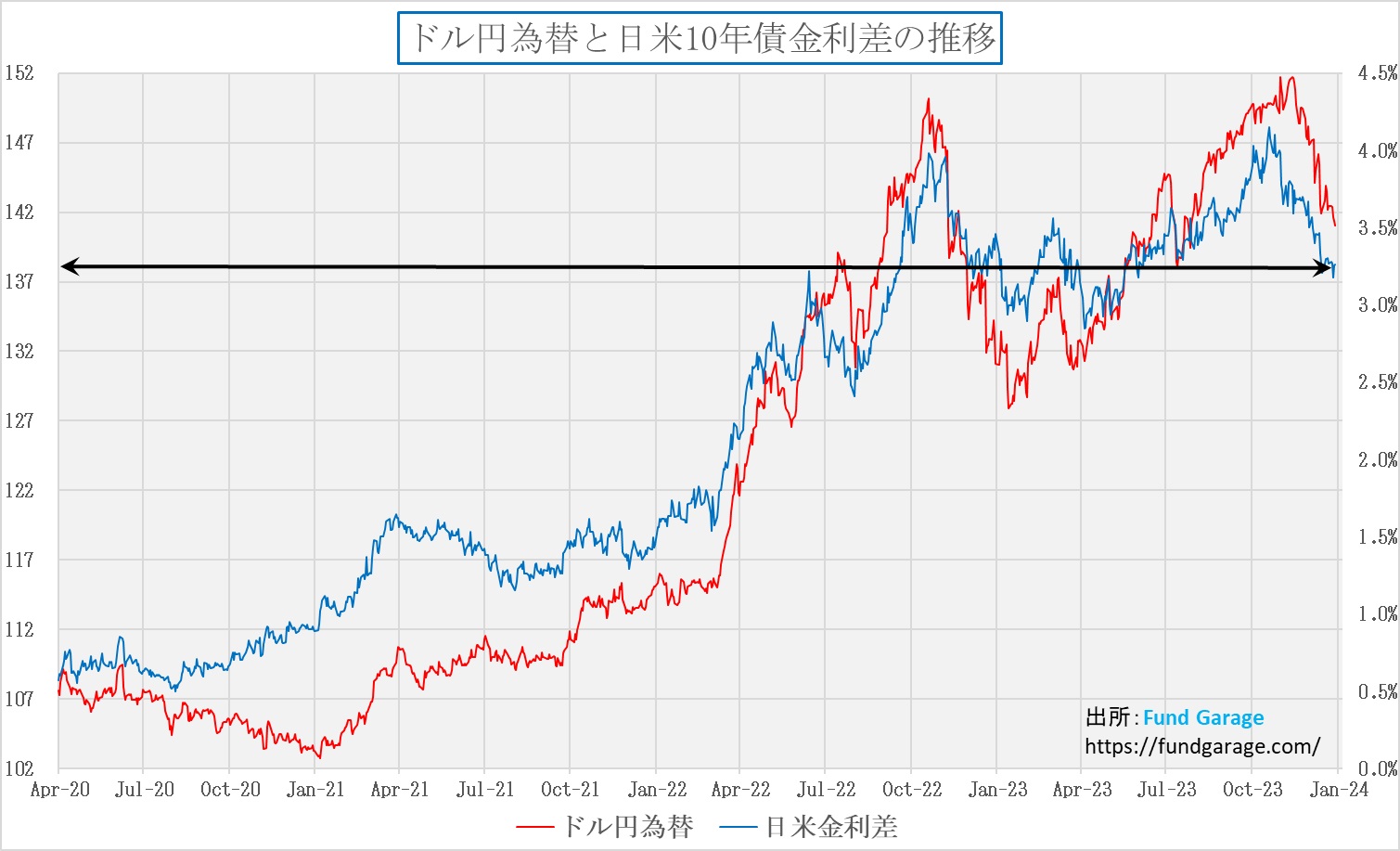

為替相場の動きを確認する

まずはドル円相場と、日米の各長期金利とその金利差のチャート。

そして日米の金利差とドル円相場だけのチャートも確認する

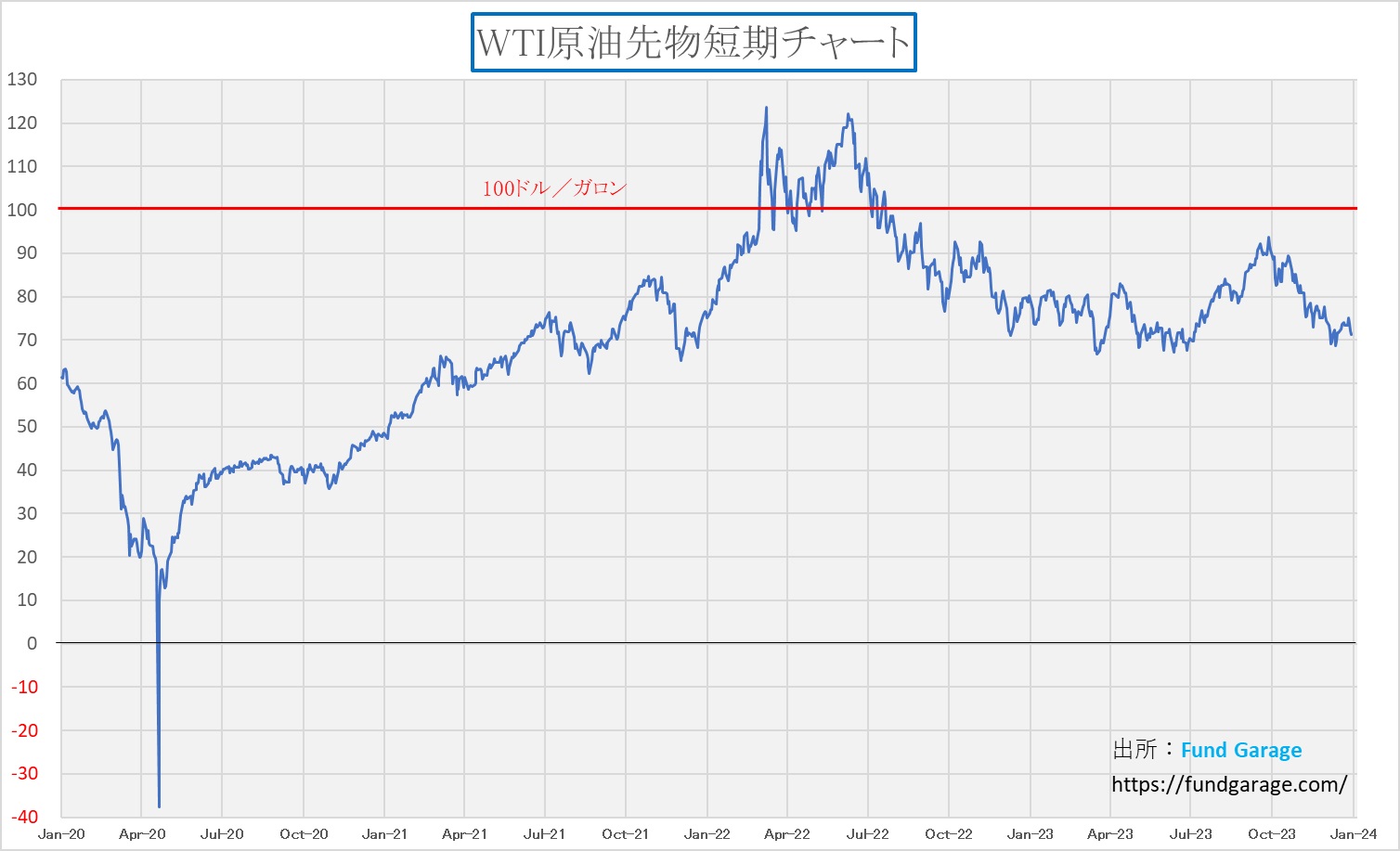

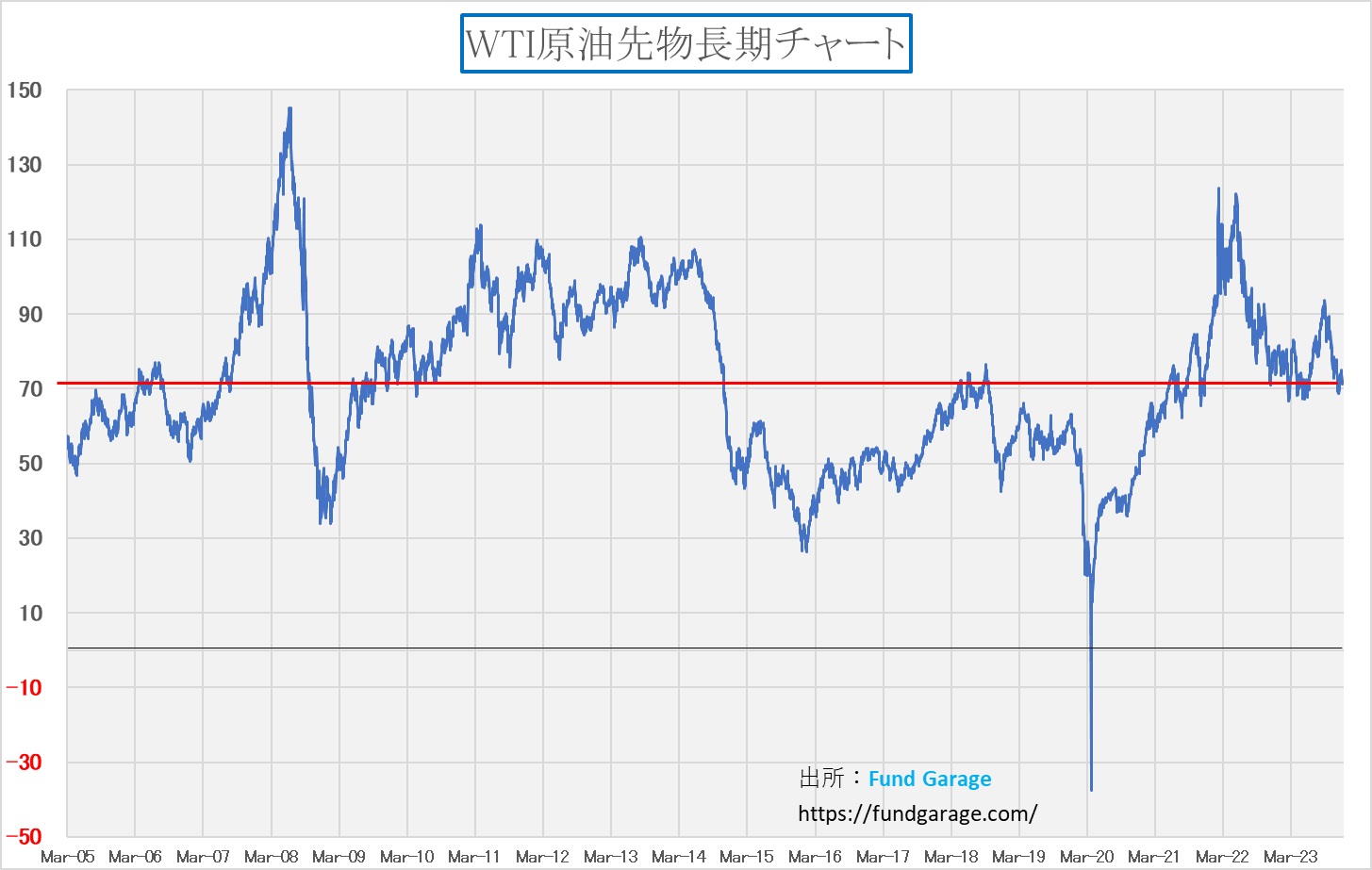

インフレがもたらした金利上昇、その元凶の原油価格は?

まずはパンデミック前の2020年初めからのWTI原油先物価格の推移を見てみる。

この位置づけをもっと長い期間で確認してみると・・・・。

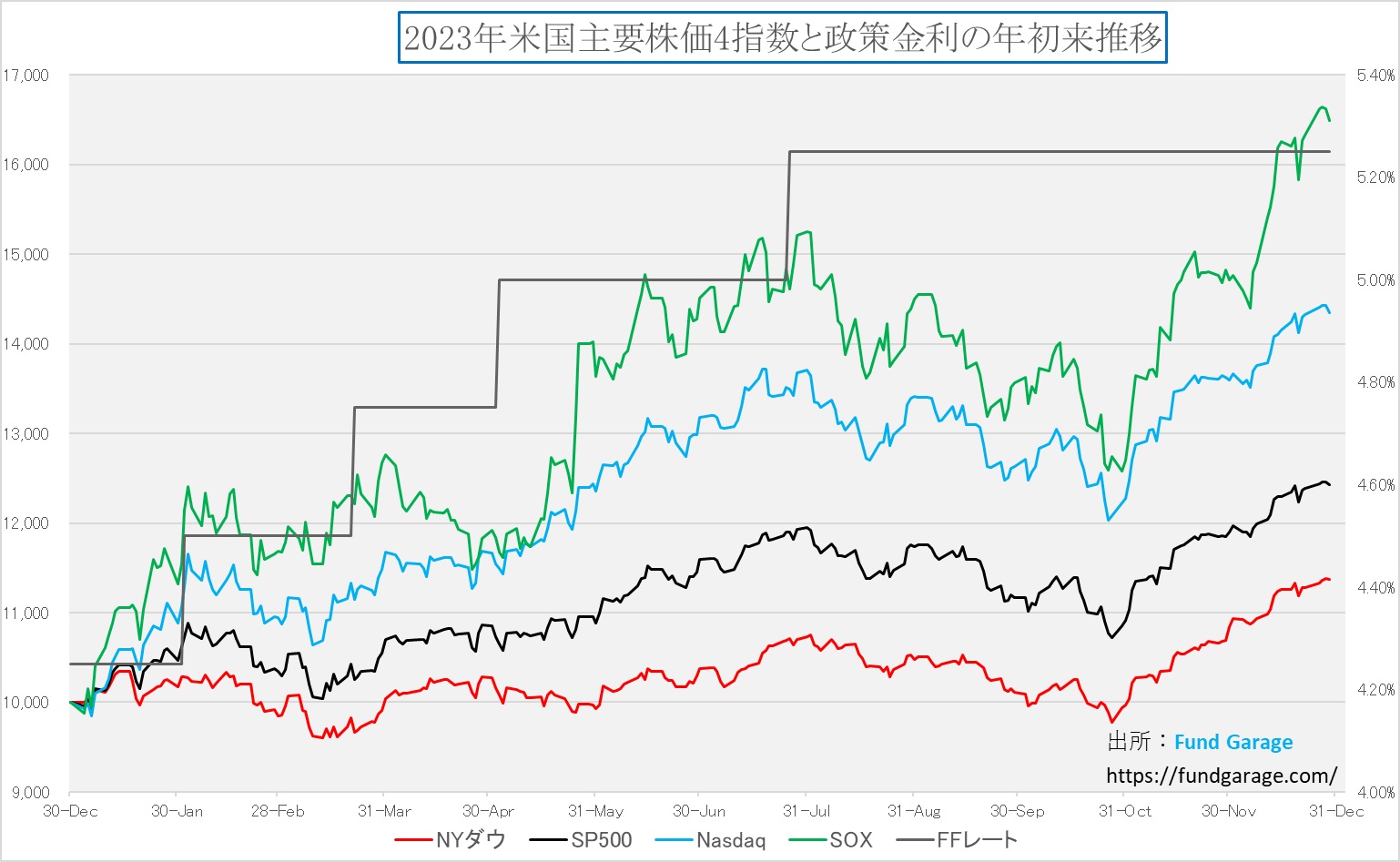

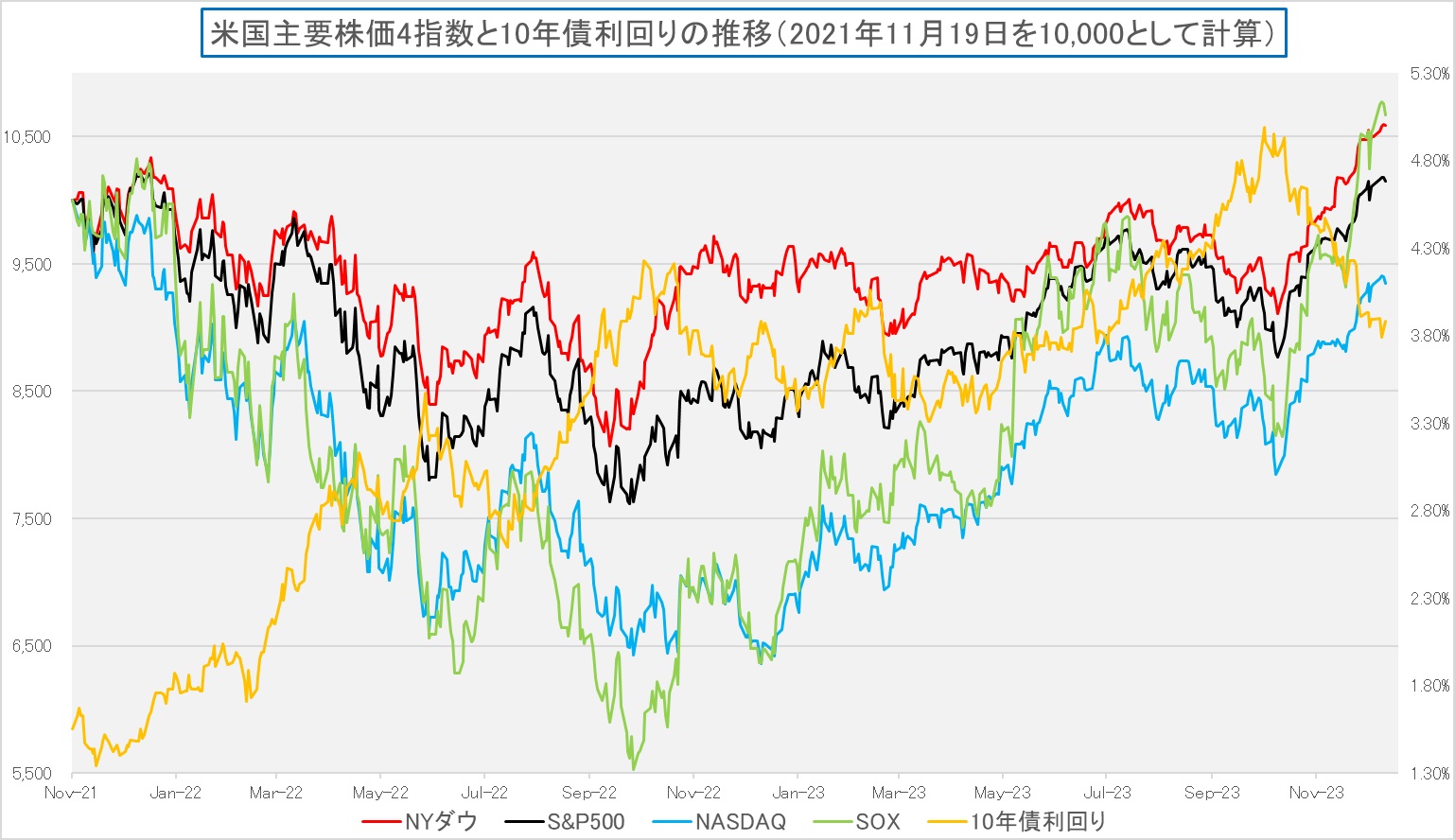

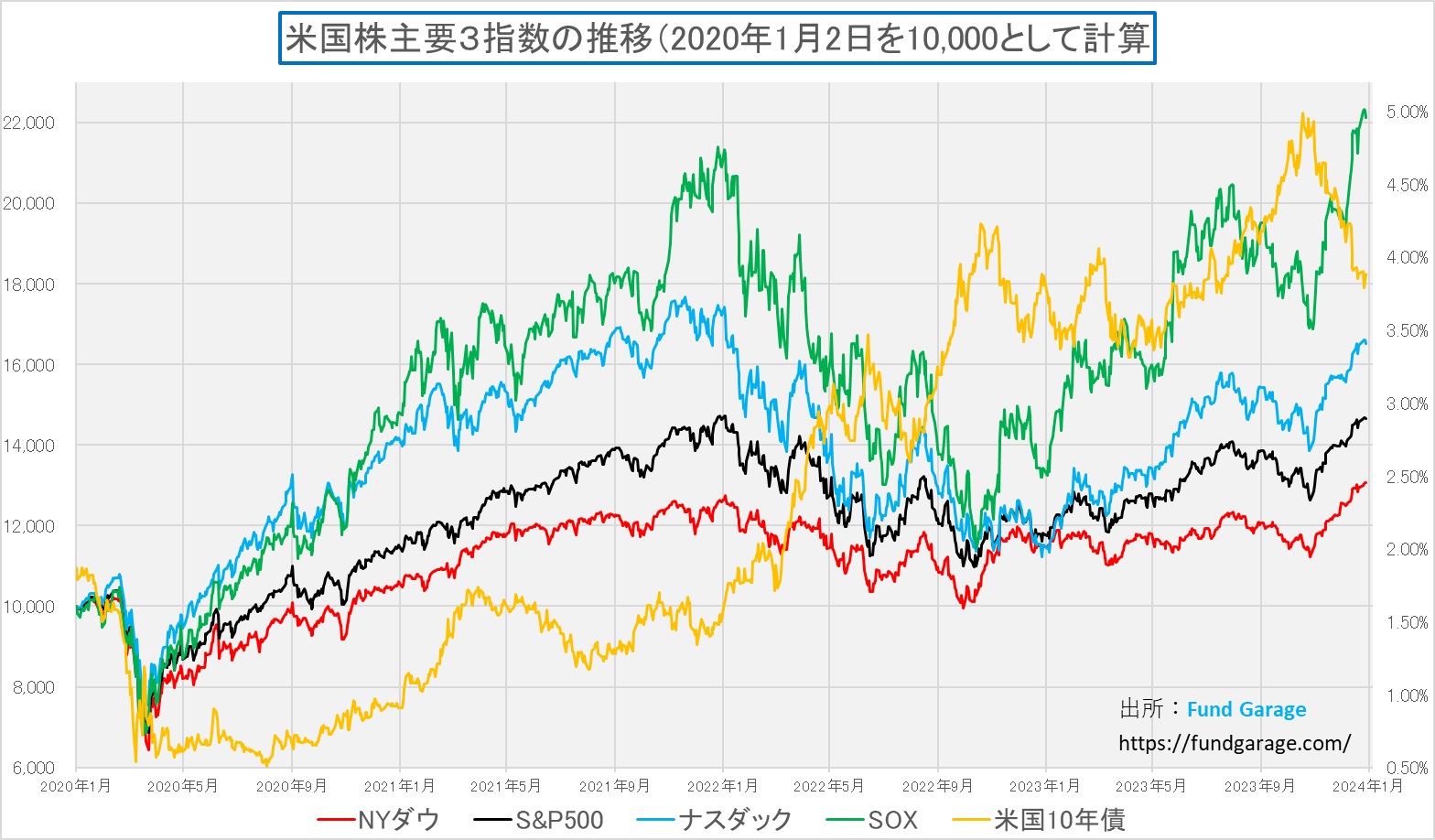

米株主要株価指数と長期金利推移を比較する

まずはCY2023の動き。金利は長期金利ではなく、FFレートと比較した。利上げが続いた局面ではあったが、株価は全ての指数で上昇した。中でもフィラデルフィア半導体指数ことSOX指数がベストパフォーマーとなっている。

ただCY2022(注:チャートは2021年11月19日のNASDAQの最高値から作図)の株価下落時を見ると、単にそれがリバウンドしただけと指摘する方法も無くはない。

それでも、パンデミック前のCY2020の始めから見ると、やはり長期金利も上昇する中で、ベストパフォーマーはフィラデルフィア半導体指数ことSOX指数。次いでNASDAQ。「グロース株は金利上昇に弱い」という言い分は、少なくともこの期間では証明出来ない。

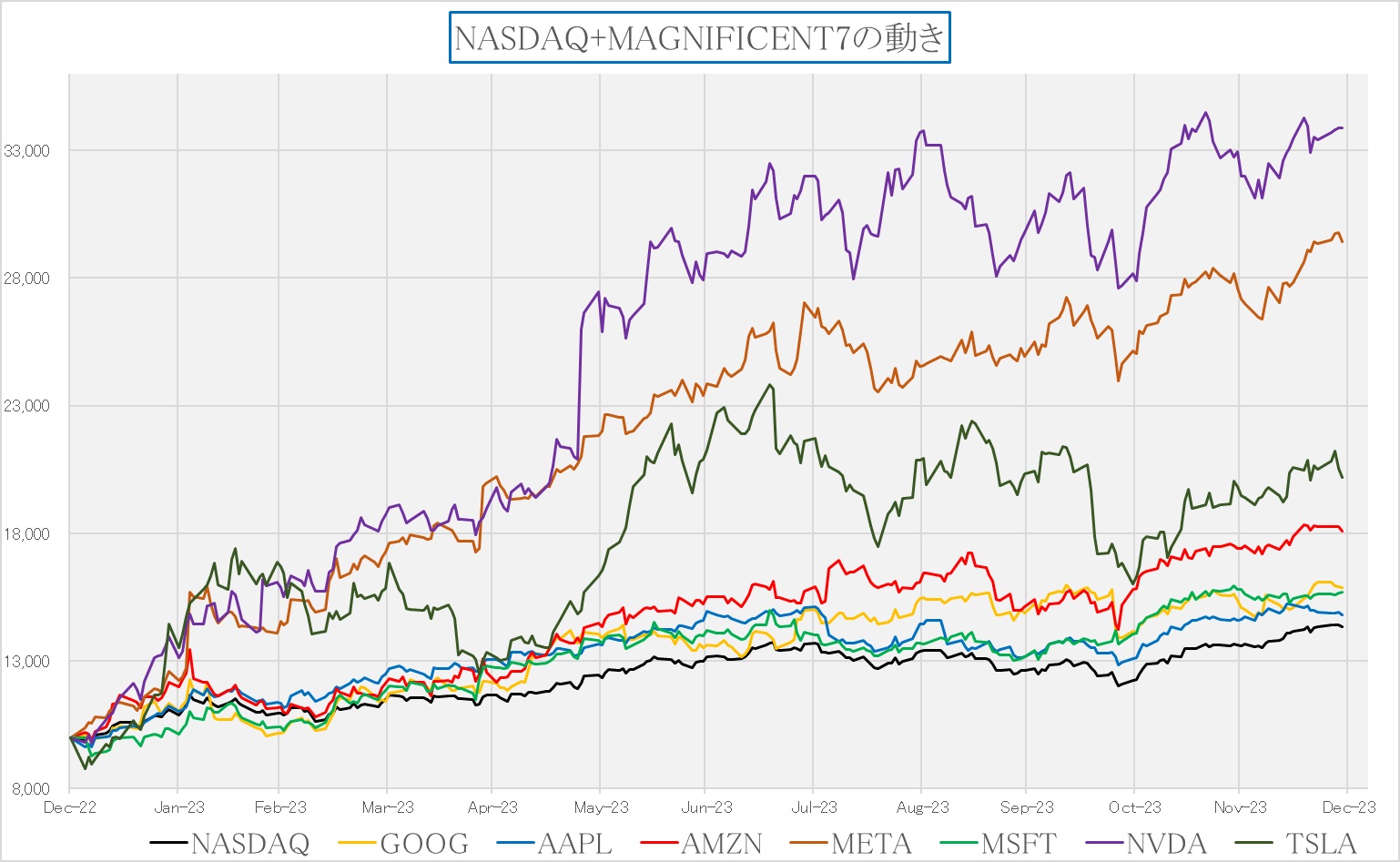

株価指数を離れて、個別銘柄でチェックする

CY2023年、前掲チャートでも確認出来るNASDAQのパフォーマンスが劣勢になるマグニフィセント7の動き。中でもエヌビディア(NVDA)の動きは特筆もの。そして続くのはメタプラットフォームズ(META)だった。テスラ(TSLA)の動きは異質。

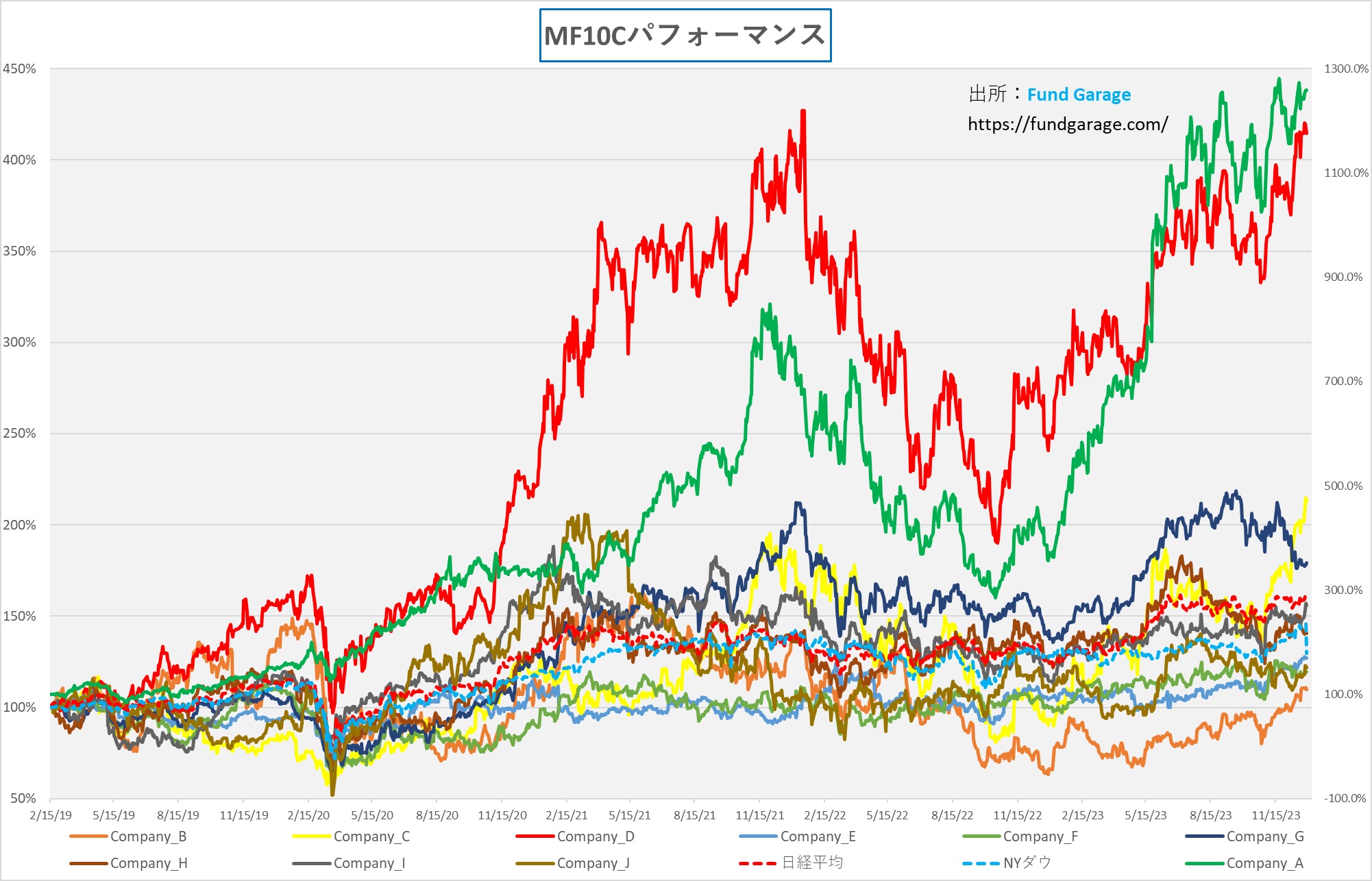

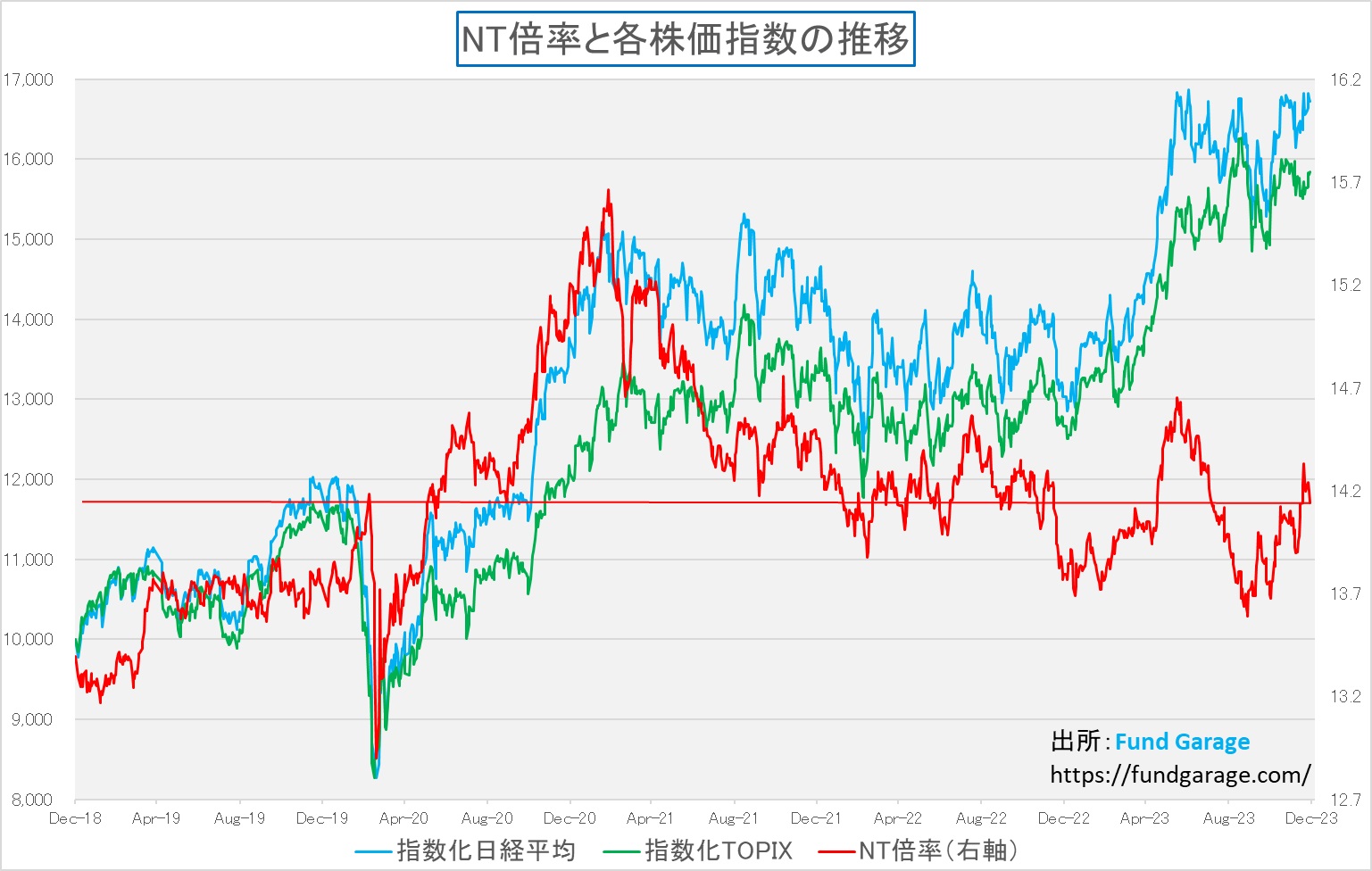

MFCL(My Favorite Companies List)のパフォーマンスを確認する

2019年2月15日に10銘柄を選定し、等金額投資の「Buy & Hold」戦略を愚直に続けた場合のパフォーマンスは、当初100百万円で投資開始したと想定してCY2023年末時点の時価評価で364百万円(配当金込み、為替ヘッジなし)。下のチャートはエヌビディア(NVDA)だけ右軸に変えてある。