「株安」は企業売り、「通貨安」は国家売り

国民が外国株式に傾倒する理由

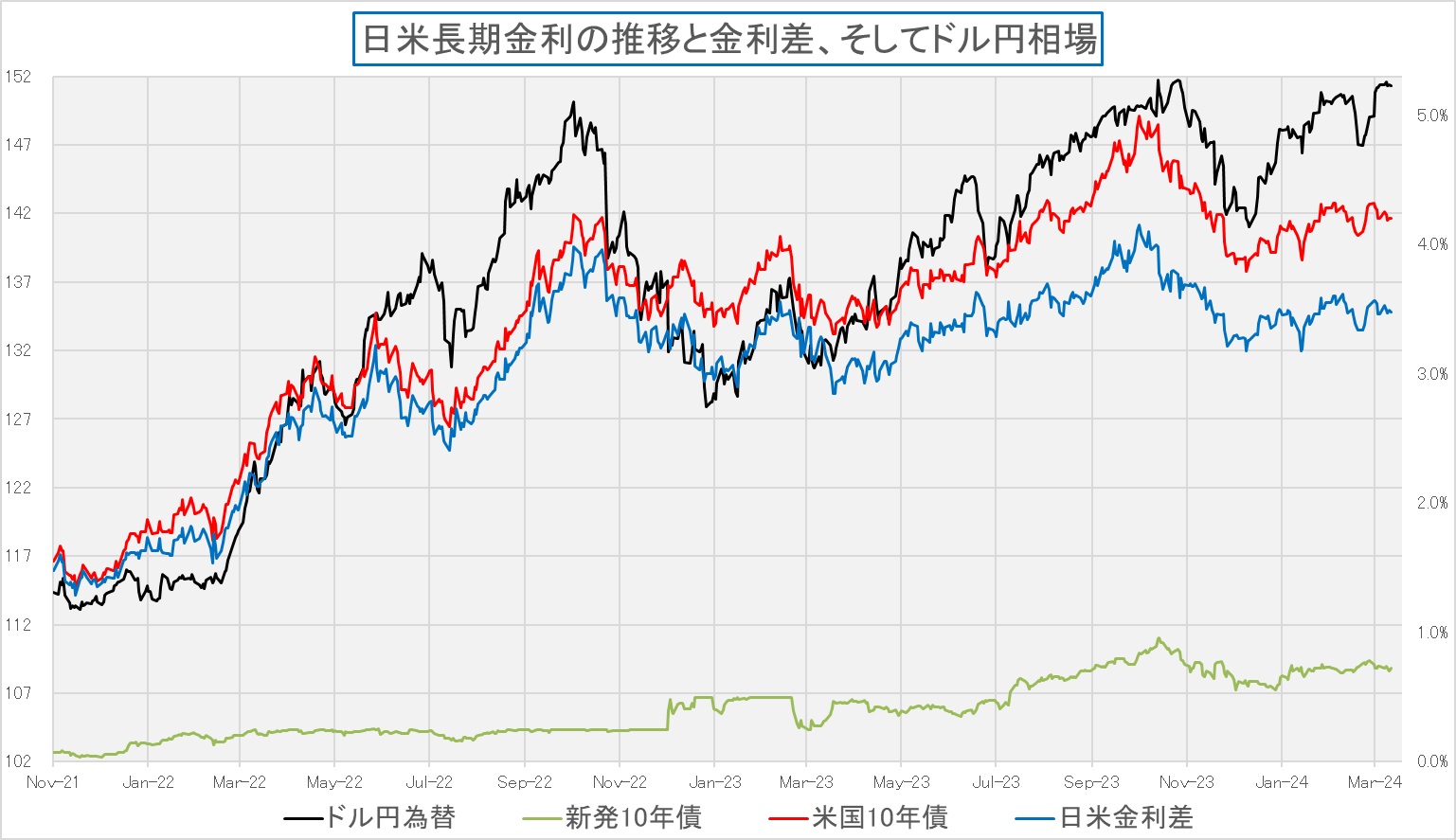

日銀がマイナス金利解除を決めたのは「アベノミクスの負の遺産を清算し、日銀が金融を正常化して利上げを行えば、物価上昇の元凶となっている輸入物価の上昇が円高と共に解決する」という「思想」に衝き動かされた世論、或いは世情とでも言うのか、言い換えると純粋に理論的に「国の経営の舵を取り、景気を浮揚させ続ける」という考え方と異なる、不思議な発想としか考えられない。どうもこの国で「為替相場」を語る多くの賢人は、メディアも含めて、金利動向やマクロ景気データに関わる(ような)小難しい理屈で庶民を煙に巻こうとする傾向が強いが、基本はもっと単純な話だ。つまり「どの国の通貨で自己資産を保有していれば、将来、安心していられるか」ということでしかない。そもそも為替相場の原点は、物々交換なのだから。それが人間の歴史の中で、交換対象が石や貝殻などに変わり、やがて金などの貴金属に変わり、そして通貨となっただけだ。最初は金による裏付けの「金本位制」という価値担保も行ったが、大恐慌以降、「管理通貨制度」へと変わって今日のスタイルがある。従って、根っこにある基本原理は、「この一籠の野菜で、何升のお米に交換して貰えますか?」といった考え方と何ら変わらない。「日本の1万円札で、何ドルと交換して貰えますか?」ということだ。

そこで考えるべきは、日銀がマイナス金利解除という伝家の宝刀を抜いたにもかかわらず、なぜ円安が止まらないかと言うと、金融政策が変わったと言っても、その「一籠の野菜」の価値が上がったとは世界が納得してくれなかったというだけだ。民間企業の株価運びに喩えるならば、ジリ安を続ける株価の企業が、満を持して「新経営計画」を自信満々「これで市場も評価してくれる筈だ」と打ちだしてみたが、市場は「なんだつまらん」と僅かな改善期待も無くなり、売りが膨らんだだけだ。それを財務官は「日米のインフレ率の動向や見通し、金融政策、金利の方向性といったファンダメンタルズに照らすと強い違和感を覚えざるを得ない」とコメントし、或いは「円買い介入」という自社株買いで防戦することを企図したりしている。市場から見れば「貴方が照らしているファンダメンタルズの認識の方にこそ違和感を感じます」という、自己評価こそが間違っているという現実を突きつけられただけだ。分かり易く言えば、今の段階で「マイナス金利解除」を行い、今後は「利上げ」などという方向性を本当に考えるというのなら、日本経済ファンダメンタルズがここから上向き、価値向上することは無いでしょうと評価されたということだ。それでも尚、為替介入をすれば何とかなると思っている人達が居る。だが、為替介入というのは「(円を)売れるもんなら売ってみろ、我々が全部買い上げて(スクイーズして※)やるからな」という市場への単純な恫喝であり、暫くの間は売りの手は緩んでも、最後は結局市場の方が強いのは歴史も証明している事実だ。

※スクイーズとは、売り(ショート)ポジションが膨らんでいるものの価格を、大量の買いで逆に吊り上げて、「売り(ショート)筋」の損失が膨らむように「絞り上げる」こと。売り(ショート)筋は、損失が膨らむことを回避するために、慌てて買い戻す(「踏む」という)か、更に売り乗せして防戦する。

会社のことを一番よく分かっているのは、その会社の経営陣であり、社員だ。だから経営陣や社員が自社株を購入している企業は間違いなく成長し、その株価も上昇する。だからこそ、米国市場では経営陣が自社株を売った場合は「インサイダーの売り」としてその数量が報じられる。ある意味では、それだけ経営陣が自社の株価にコミットする体制が出来ているということだ。そして何かネガティブ・ニュースを知ったからではないかという疑念を払しょくする。ならば、国にとって社員に相当するのは誰かと言えば、それこそが国民ということなる。昨今の日本では新NISAの制度の下、若い世代を含む多くの投資初心者の人々も投資の世界に足を踏み入れているが、多くは日本株を買わずに、せっせと外国株式を購入している。もし、それが正しく「国際分散投資」という投資理論に則って、結果的に海外有価証券に投資をしている(日本株も5%程度含まれる)のならば話は異なってくるが、多くは米国株式100%のパッシブ運用(インデックスファンドやETFなどで、アクティブファンドでは無いことが味噌)、それも長期の積立て投資で、勧める方も「長期投資ならば米国株ですよ」と推奨していたりする。決してその投資判断が誤っているという意味ではなく(多分、誤りではないと私も思う)、ここでの注目は「国民(社員)が自社株買いに魅力を感じていない」ということだ。自社ファンダメンタルズが確りしていて、未来に夢が持てると思ったら、まずは自社株を買うだろう。「自ら足を運んだこともない異国」に大切な虎の子をバラ撒いたりはしない。勿論、そんな深くは考えずに、「儲け話ならば・・・」と直感的に飛び乗っている人もいるとは思うが、逆に言えば、そうした本能的な投資判断でも、自社株買いは振り向かれない対象だということだ。そこに本来は見るべき真実のこの国のファンダメンタルズがある。決して顕微鏡で見れば確認出来る程度の金利変動の話ではないということだ。

TOPIXがより売られた日本株が示すもの

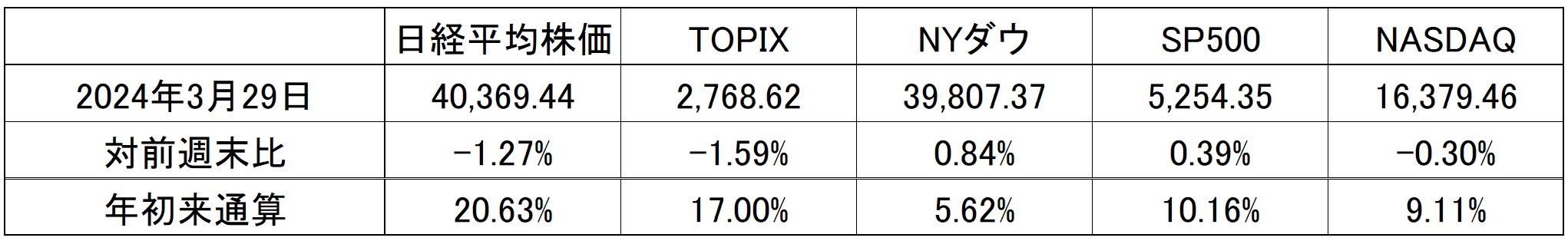

上記株式市場の週間騰落率表が示すように、先週、最も下落したのは日経平均ではなく、TOPIXだった。米国市場では年度末のポジション調整と言われた動きがあり、AI半導体の代表格であるエヌビディア(NVDA)などは格好の利食い対象となった。その動きを反映するならば、日本市場でも所謂「値嵩ハイテク株」の半導体関連銘柄を中心に売りが膨らみ、日経平均がより下がる筈だ。一方で、ドル円相場は152円を展望した流れだったので、輸出関連、取り分け時価総額最大のトヨタ自動車(7203)の株価は上昇し、時価総額加重平均型のTOPIXを支える筈だ。だが、反対に日経平均よりもTOPIXの方が下落してる。

為替の介入警戒感から「輸出関連銘柄が売られた」という分析がある。確かにそうした短期的な売買を繰り返す資金も、今の日本市場には多いだろうとも思うが、為替介入の効果は一過性の場合が多いという前提に立てば、年度末のポジション調整の局面であっても、パフォーマンスを高めたいファンドマネージャーならば、そこは「買い下がり」を選択する。「買う」のは値上がりトレンドの中、「売る」のは値下がりトレンドの中、としか考えられなければ、決してパフォーマンス競争の中で優位には立てない。誰もが「買い難い時」に買い、誰もが「売り難い時」に売ることが出来てこそ、中長期のパフォーマンスは優れたものになる。

先週はTOPIXがワースト・パフォーマーであるということは、日本株全体が売られたということ。本来は企業収益にはフォローの風となる「円安」局面において、それが起きたということは、投資主体別売買動向でその約7割弱を占める海外投資家からは、日本のファンダメンタルズが評価され難くなったということだ。似たような現象は今から34年前に起きている。そう、1990年の年初来からの株価下落だ。ならば、「日米のインフレ率の動向や見通し、金融政策、金利の方向性といったファンダメンタルズに照らすと強い違和感を覚えざるを得ない」と大見得を切る前に、日本のファンダメンタルズがどうなっているか虚心坦懐に再度考え直すべきだろう。

日銀の金融政策は信用を失った

先週、かなり強いトーンで日銀の「マイナス金利解除」を批判した。それは金融政策を変更すること自体への論点と、その変更の仕方(メディアへのリーク)という論点のふたつから論じたつもりだ。

まずひとつ目の点だが、下のチャートが示すように、見事なまでに日本の長期金利は「金融政策決定会合」後に低下した。実数値で言うならば、直前0.785%にあった長期金利は28日(木)には0.705%に低下して、期末29日に辛うじて0.725%に20bpばかり復活しただけだ。つまり、「金融政策決定会合」前の水準より上がるどころか低下したということ。長期金利の下落は「景気のファンダメンタルズの悪化」が予想される場合に起きるのが本筋である以上、「金利のある世界」の演出が、決して円高や輸入物価の低下を通じて日本経済に資するものとは判断されなかったということだ。にもかかわらず、日銀、財務省、金融庁があつまって三者会合を開き、「介入の準備がある」と円高に強制的に一時的にする可能性をちらつかせれば、日本経済の柱である輸出産業へのダメージを通じて日本の「ファンダメンタルズ」に更にネガティブに作用することを見透かされている。恐らく、ここで日本が介入姿勢を示しても、米国は同調しないだろう。前回の約24年振りに行った介入同様、日本単独介入にならざるを得ない。だとすれば、その効果は短期的に収束し、単に「日本は再び介入を行ったが・・・」という記録が残るだけだ。繰り返しになるが、為替水準は金利差だけの産物ではない。物々交換を原点として、日本円を幾らの外貨と両替してくれるかという、よりシンプルな問題だ。

そしてもう一つの論点は、事前に金融政策決定会合の結果と寸分違わない内容がメディアによって報じられたことだ。正直、当日とても驚いたことに、昼のニュースで「植田総裁がマイナス金利解除をこれから提案するところです」と、議事進行状況までが報じられたことだ。まるで会議室内に報道陣が入室していて、その内容が「だら漏れ」になっているかのようだった。企業の取締役会で、その決議が公表される前に「これから議長(社長)がABC社との合併を提案します」などと報じられたら、それこそ会社ぐるみのインサイダー情報のリークとなって大変なことになる。

この問題については、Bloombergニュースが異例のコラムを掲載した。Bloombergのコラムニストであるリーディー・ガロウド氏とDaniel Mossが記したこの記事、題して「【コラム】異例の規模の日銀リーク、真剣な調査を-リーディー&モス」という記事だ。勿論、文末に「このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません」というディスクレーマーはついているが、これが名のあるNYメディアのコラムニストが率直に感じた内容、すなわち、「海外投資家」の影響力のあるコラムニストの素直な感想だということだ。

この失策を一顧だにせず、安易に為替介入と追加利上げを行って、日本経済に再びマイナス効果を日銀が与えるとしたら、その責任はかなり重い。少なくとも、賃上げを煽った結果は、再度企業側のコスト分の価格転嫁を通じて、物価高を演出する筈だ。どの経営者も利益率の低下を安穏と見ては居られないのだから。

米国はソフトランディング・シナリオの確度高まった

週末29日に行われたパウエル議長のサンフランシスコ連銀マクロ経済・金融政策会議前のインタビューでは、この日公表された2月の米個人消費支出(PCE)価格指数について「私たちの期待に沿った内容だった」との見解が示された。それによれば「昨年下半期に得られた多くの良好な数値ほど低くはなかったものの、私たちの期待により沿っていたことは間違いない」と発言。今回の結果に「過剰に反応することはない」としている。

実際のところ、米商務省が発表した2月の個人消費支出(PCE)価格指数は前年同月比2.5%上昇でエコノミスト予想と一致、1月は2.4%上昇だった。前月比では0.3%上昇でエコノミストの予想は0.4%上昇だった。1月分は0.3%上昇から0.4%上昇に小幅上方修正された。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE価格指数は、前年比2.8%上昇と、伸び率は2021年3月以来、2年11カ月ぶりの低水準だった。1月は2.9%上昇で、前月比では0.3%上昇、1月の0.5%上昇(0.4%上昇から小幅上方修正)から減速している。FRB当局者が「スーパーコア」として注目する住宅・エネルギーを除くPCEサービス上昇率は前月比0.2%で1月の0.7%から鈍化した。個人消費支出は前月比0.8%増と、伸び率は2023年1月以来の大きさだった。1月の0.2%増から伸びが拡大している。

つまり慌てて利下げをする必要は勿論ないし、インフレが再加速して利下げをすることが出来なくなる兆候もないということ。パウエル議長は、利下げを開始する前にインフレ率の鈍化が進むことを「より確認する必要がある」と指摘する一方、「利下げを開始するという決定は非常に、非常に重要なものだ」とし、「現在は経済が力強く、労働市場も力強い。インフレ率も縮小してきている。私たちは慎重に決定することができるし、そうする」と説明していた。

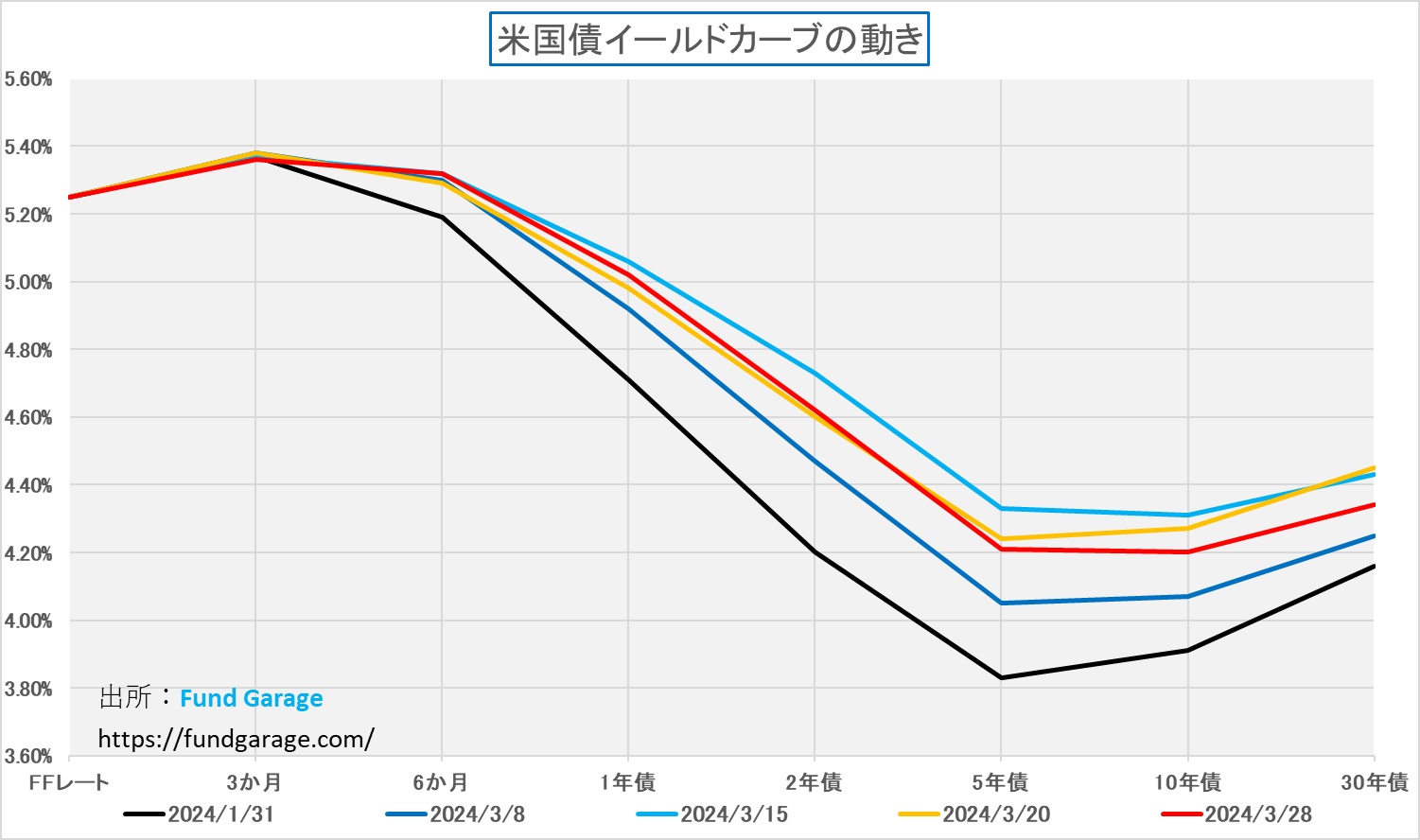

これを受けた米国金利の動きは下記のチャートを見て貰えば分かり易い。週末の水準を示したイールドカーブは赤い線。黒い線の1月FOMCの時に比べると、明らかにイールドカーブは上方シフトしているが、前回の3月のFOMC直前ほどにはタカ派にはなっていない。このまま利下げタイミングと、景気動向を見ながら、上手くソフトランディングしていくことを織込みに行くだろう。

右肩上がりのビジネス・トレンド

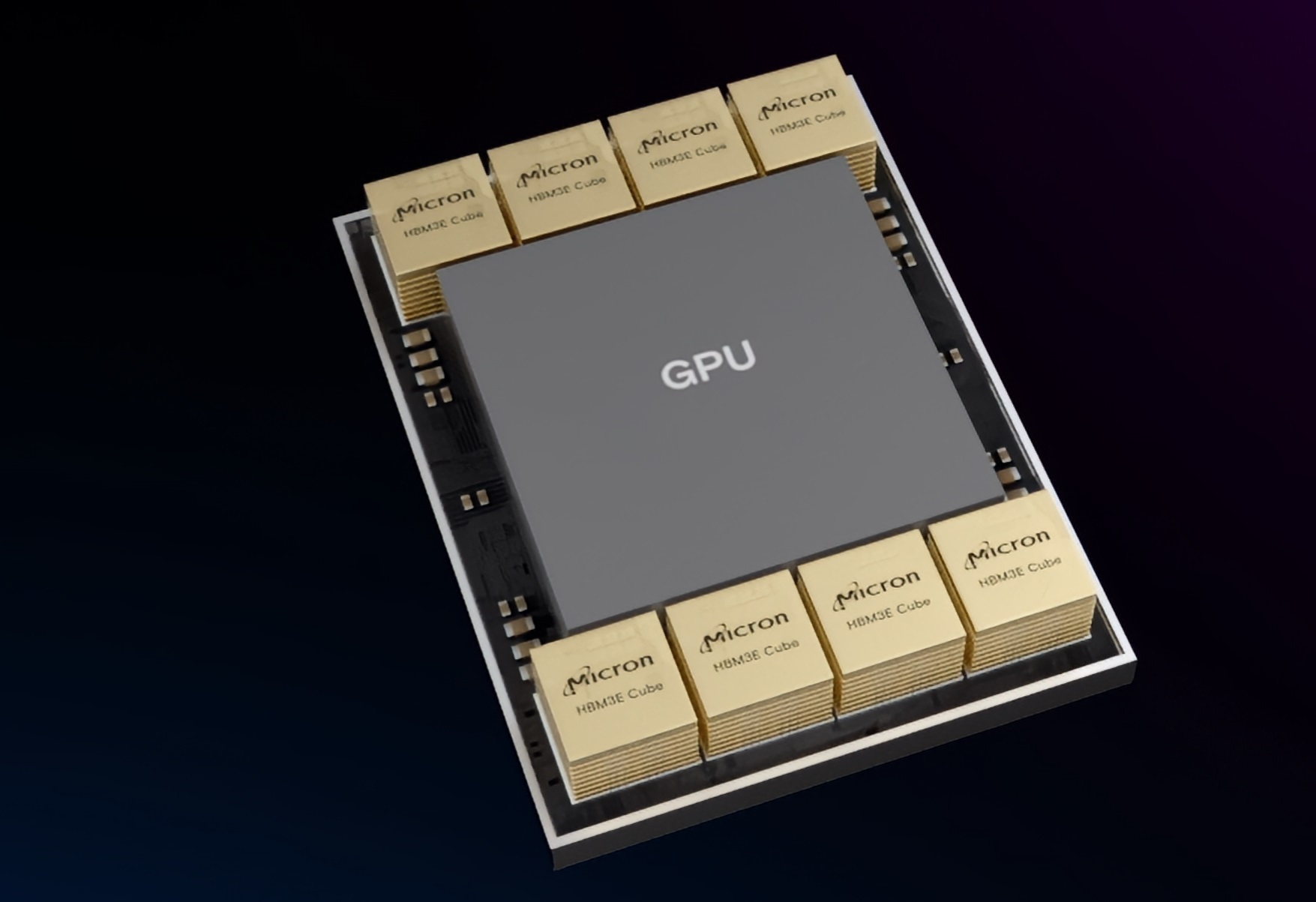

今一度、エヌビディア(NVDA)について整理する

今現在の投資環境を読み解く上で、恐らく一番重要なことは、そのブルマーケットの中心で主役とも言えるエヌビディアを正確に理解することだと考える。何故なら、その理解のレベルによって、仮に「第四次産業革命『AI革命』」と言っても、その拡がる未来に差が生じるからだ。そしてその主役の守備範囲が見えてくれば、投資価値のある企業範囲も見えてくる。また、その「右肩上がりのビジネストレンド」の進捗具合、ステージの状況を把握し易くなるからだ。そこで、今までお伝えしてきたことなどを元に、今現在のエヌビディアとはどんな存在なのかを考えてみよう。因みに、下の写真は現在のエヌビディアの本社ロビーだ。

エヌビディアは、画像処理半導体とも、グラフィックス処理ユニットなどとも呼ばれる、GPUの開発で初めて名を馳せてきた企業だ。しかし、今やその範囲は大きく広がり、コンピューティング技術、特に人工知能(AI)とディープラーニングの分野で世界をリードする革新的な企業へと進化した。元々はビデオゲームのグラフィックス向上を目的としてGPUを開発していたが、現在ではその技術は、自動運転車、医療診断、気象予測、複雑な科学研究など、世界のあらゆる業界と日常生活に影響を与える様々なアプリケーションに利用されている。

同時に、エヌビディアは高性能計算(HPC)市場における重要なプレイヤーでもある。2006年に発表したCUDAプラットフォームによって、デベロッパーはエヌビディアのGPUを使用して一般的な計算タスクを高速に処理出来るようになり、これがAI研究の加速に貢献している。また、Omniverseプラットフォームは、デジタルコンテンツ作成と仮想協同作業(デジタルツイン)の未来を切り開くためのものであり、エンジニア、デザイナー、アーティストがリアルタイムで共同作業を行うことを可能にしている。スーパーコンピューターの分野では、エヌビディアは自社のGPU技術を活用して、世界中の研究機関や企業が扱うデータ集約型の問題に取り組むための強力な計算リソースを提供する。これにより、新薬の発見、気候変動のシミュレーション、宇宙探査など、人類の大きな課題に対する解決策の開発が可能になっている。

エヌビディアの事業は、これらの分野に留まらず、AI、ロボティクス、自動運転、エッジコンピューティングなど、新しい技術領域への拡張を続けている。企業のビジョンは、コンピューティングとAIを通じて、世界のあらゆる業界に革新をもたらすことにある。

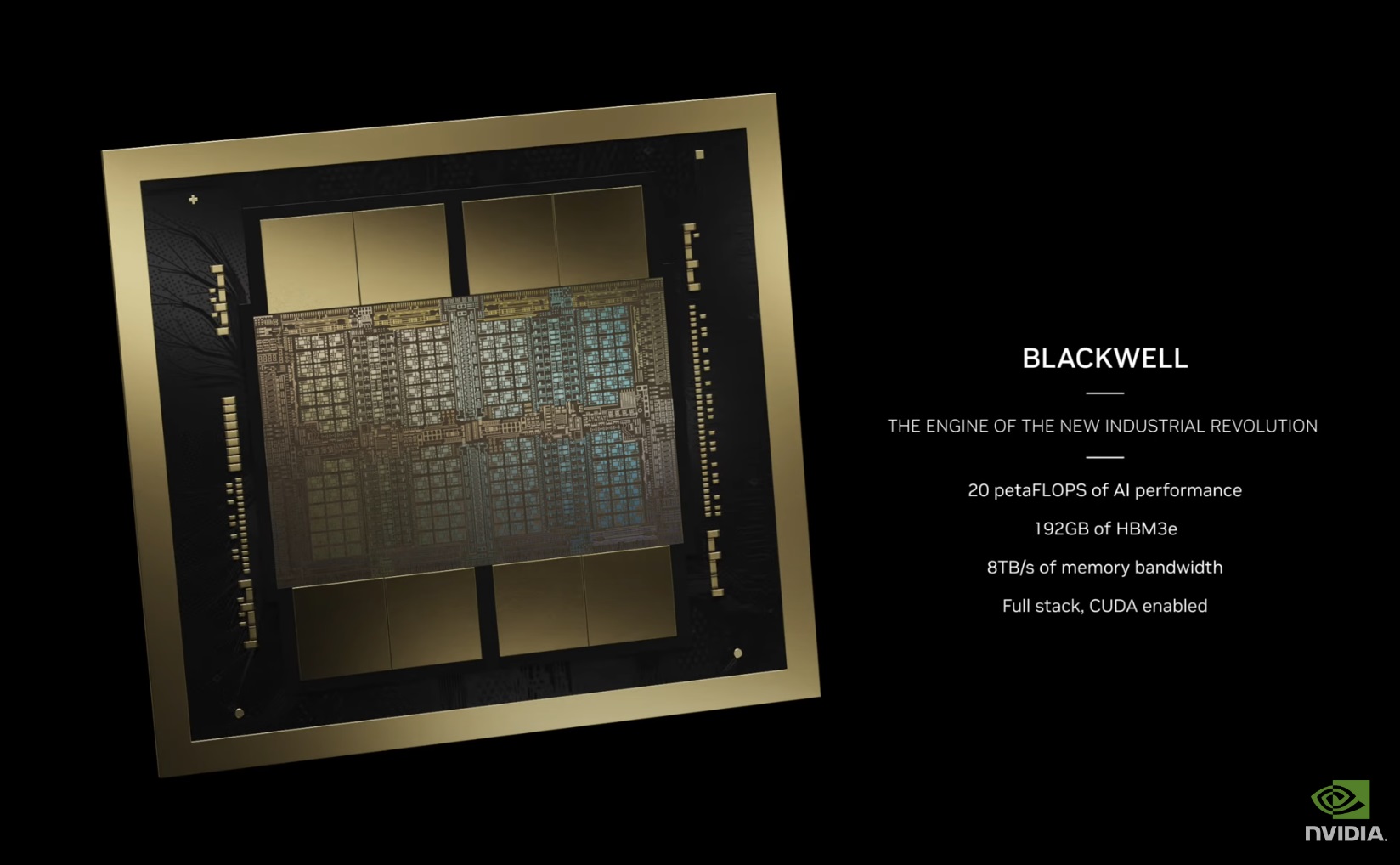

要約すると、エヌビディアは、GPUの開発から始まった企業だが、現在ではAIと高性能計算の革新を牽引するテクノロジー企業へと成長した。この企業は、技術の限界を押し広げ、科学、産業、そして社会全体における複雑な問題解決に貢献している。そしてお気付きだろうか。私の感覚では、エヌビディアについては多くの人が等身大の現状理解に追いついていないということを。だからこそ、このところの四半期決算発表では毎回市場の度肝を抜くような決算内容が発表されて驚かされている。それはエヌビディアが僅か3~4センチ四方の半導体チップ(人はGPUと呼ぶが・・・)だけを開発している会社から、既に大きく大きく脱皮しているからだ。日本市場では半導体製造装置銘柄やその素材銘柄だけが脚光を浴びるが、前述した中だけでも、自動運転車、医療診断、気象予測、複雑な科学研究など、世界のあらゆる業界と日常生活に影響を与え始めている。その果実が現実のものとなって飛躍する時までが、短くとも「第四次産業革命『AI革命』」と呼ばれるものとなる。そして、それらの果実も含めた進捗状況をフォローすることが、今回の右肩上がりのビジネス・トレンドの動向をフォローすることになるということだ。

具体的にエヌビディアの技術貢献を見ていく

現在、エヌビディアの技術は、AI、ロボティクス、自動運転、エッジコンピューティングなど、多岐にわたる新しい技術領域で産業革新を推進しているが、実際、これらの領域におけるエヌビディアの貢献と、それがどのような形で産業や社会に影響を与えているかを具体例を交えて解説してみよう。

1. AIとディープラーニング

- 医療産業: エヌビディアのGPUとディープラーニング技術は、医療画像分析、遺伝子配列解析、新薬開発などに利用されている。たとえば、がんの早期発見を可能にする精密な医療画像分析や、疾患の診断支援システムの高速化が実現されている。

- 金融産業: AIアルゴリズムは、大量の金融データの分析を通じて、リスク管理、不正検出、アルゴリズム取引などに利用されている。エヌビディアのテクノロジーは、これらの計算集約型のタスクを高速化し、より効率的な金融サービスの提供を可能とした。

2. ロボティクス

- 製造業: 工場内の自動化された品質検査や製品組立ラインでのロボットアームの制御に、エヌビディアのAIとロボティクス技術が活用されている。これらの技術は、製造プロセスの効率化と精度向上を実現し、コスト削減にも寄与する。

- 物流業: 倉庫内の自動ピッキングや、商品の自動仕分けシステムに、エヌビディアの技術が使われている(例:アマゾンドットコム)。これにより、物流の効率化と配送速度の向上が図られている。

3. 自動運転

- 自動運転車: エヌビディアは、自動運転技術の開発において、車載AIコンピューティングプラットフォーム「NVIDIA DRIVE」を提供している。これにより、センサーからのデータをリアルタイムに解析し、安全な運転判断を下すことが可能になった。自動運転トラックやタクシーの開発にもこの技術が利用されている。

4. エッジコンピューティング

- スマートシティ: エヌビディアのエッジコンピューティングソリューションは、交通管理、公共安全、インフラ管理など、スマートシティの構築に貢献している。街中に設置されたカメラからの映像データをリアルタイムで分析し、交通渋滞の解消や緊急事態の迅速な対応を可能にしている。

- 小売業: 店舗内の顧客行動分析や在庫管理にエッジコンピューティング技術が利用されている。これにより、顧客体験の向上や効率的な在庫管理が実現された。

5. その他の実例

- エンターテインメント産業: エヌビディアの技術は、映画制作やビデオゲームの開発にも影響を与えている。リアルタイムレンダリングやAIによるキャラクターの動きの自然なシミュレーションにより、より没入感のある体験を提供している。

- 教育と研究: エヌビディアのGPUとAI技術は、科学研究や教育にも貢献している。研究者はこれらの技術を利用して、複雑な計算やデータ分析を高速に実行でき、新しい科学的発見を加速している。また、教育機関ではAIとVRを組み合わせた学習プラットフォームを通じて、より実践的でインタラクティブな学習体験を生徒に提供している。

エヌビディアのomniverseについて、機能や役割、応用事例など

エヌビディアが単なるGPU半導体チップを開発している会社で無いことの大きな要素のひとつがソフトウェア分野、或いは、プラットフォームと呼ぶ分野である。「NVIDIA Omniverse」は、仮想世界の構築、シミュレーション、そしてリアルタイムのコラボレーションを可能にするプラットフォームだ。3D設計、シミュレーション、ビジュアルエフェクトなどの分野で活用され、異なるソフトウェアやツール間での互換性を提供することで、複数のクリエイターやエンジニアが同時にプロジェクトに参加し、共同作業を行える環境を実現している。このプラットフォームは、リアルタイムでの3Dアセットの共有と更新を支える、ピクサーのUniversal Scene Description (USD)を中心とした技術を使用している。

機能と役割

- リアルタイムコラボレーション: プロジェクトにおいて、世界中のデザイナー、エンジニア、アーティストが同じ3D環境でリアルタイムに共同作業を行える。

- 複数のソフトウェア間の互換性: さまざまな3Dデザインツールやソフトウェアからのアセットを統合し、異なるツール間での作業の連携を可能にする。

- 高度なシミュレーション: 物理的正確さに基づいたリアルなシミュレーションを提供し、より現実に近いビジュアルと動作を生成する。

- 拡張可能なプラットフォーム: ユーザーは独自のプラグインやアプリケーションを開発してOmniverseに組み込むことができ、その機能性を拡張出来る。

応用事例

- 建築と都市計画: 建築家や都市計画家が、建物や都市の3Dモデルをリアルタイムで共同編集し、デザインの可視化や変更をリアルタイムで共有出来る。これにより、設計プロセスが加速され、より効率的な意思決定が可能になる。

- 自動車業界: 自動車メーカーは、新車のデザイン、エンジニアリング、シミュレーションをOmniverse上で行うことが出来る。これにより、製品開発のサイクルを短縮し、より効率的にプロトタイピングが可能になる。

- 映画とエンターテインメント: 映画製作者やアニメーターが、複雑な3Dシーンの作成、編集、レンダリングをリアルタイムで共同作業出来る。これにより、制作プロセスが加速し、よりクリエイティブなコンテンツの制作が促進される。

- 製造業: 製造業者は、製品の設計、プロトタイピング、製造プロセスのシミュレーションをOmniverseで行い、製品開発の効率化と品質向上を図ることが出来る。

NVIDIA Omniverseは、クリエイティブなプロジェクトや複雑なシミュレーションが求められる多様な業界で、協同作業とイノベーションを推進するための強力なツールだ。このプラットフォームは、異なるデザインツールやソフトウェアを使用するチーム間の障壁を取り除き、プロジェクトの進行を加速させることで、より迅速なフィードバックと反復を可能にした。このように、Omniverseはデジタルコラボレーションの新たな標準を提案している。

追加の応用事例

- ロボティクスとAIトレーニング: ロボティクス開発者はOmniverseを使用して、ロボットやAIアルゴリズムのためのシミュレーション環境を作成出来る。これにより、現実世界でのデプロイメント前に、様々なシナリオや条件下でのテストとトレーニングが可能になる。安全性の高い試験環境でのシミュレーションは、開発のリスクとコストを大幅に削減する。

- 教育とトレーニング: Omniverseを活用して、リアルタイムのインタラクティブな教育コンテンツやトレーニングシミュレーションを作成出来る。これは、学生や専門家が特定のスキルを学ぶ際に、より実践的で没入感のある体験提供に繋がる。

- 環境シミュレーション: 環境科学者や気候変動研究者は、Omniverseを使用して、自然環境や気候変動の影響をシミュレートする複雑なモデルを作成出来る。これにより、環境保護政策や対策の策定に役立つデータと洞察が得られる。

NVIDIA Omniverseは、リアルタイムの3Dシミュレーションと協同作業を可能にすることで、デザイン、開発、研究の各分野でのイノベーションを加速している。それらはGTC2024の中の多くのプレゼンテーションなどで確認出来た。その拡張性と柔軟性により、さまざまな業界の専門家が共通のプラットフォーム上で協力し、複雑なプロジェクトや研究を効率的に進めることが出来る。Omniverseは、クリエイティブなコンテンツの制作から科学研究、産業設計まで、幅広い応用が可能であり、これからのデジタルコラボレーションの未来を形作る重要なツールとなっている。

OMNIVERSE AND ISAAC ROBOTICS

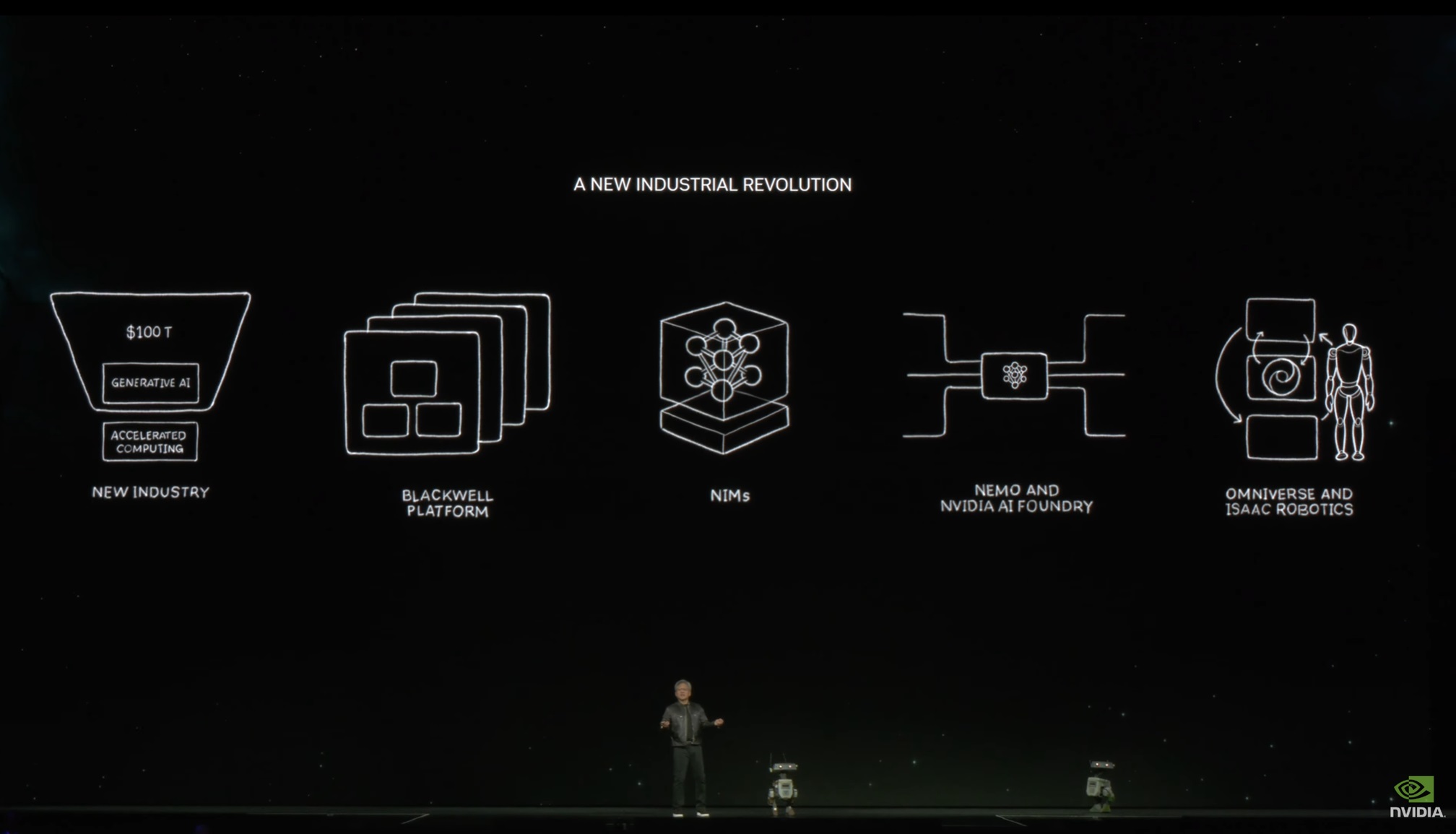

これらを踏まえて、もう一度、GTC2024の基調講演でジャンセンCEOが最後に整理した主要なポイント5つを再整理したが、その最後の項目でアップルのVision Proとの今後の関わり合いについて、説明していた。

エヌビディアは、OmniverseプラットフォームをApple Vision Proと統合し、Omniverse CloudをAPIの形で提供すると発表した。このAPIを利用することで、開発者は既存のデジタルツイン設計およびオートメーションソフトウェアアプリケーションや、ロボットや自動運転車のテストおよび検証のためのシミュレーションワークフローに直接Omniverseの核心技術を統合出来る。また、NVIDIAはIsaacロボットプラットフォームに大幅なアップグレードを行い、Generative AIベースモデル、シミュレーションツール、およびAIワークフローインフラを含めた。これらの新機能は、ロボットアーム用のIsaac Manipulatorや、複数のカメラセットアップ、3D再構築、奥行き知覚などの高度な機能を提供するIsaac Perceptorなど、事前訓練されたロボットモデル、ライブラリ、およびリファレンスハードウェアの範囲とともに、次の四半期に展開される予定だ。

これらの発表は、NVIDIAが単なるハードウェアメーカーではなく、AIと高性能計算の未来を形作る技術イノベーションのリーダーであることを明確にしました。これらの技術とプラットフォームは、AIとロボット工学の未来を形成するための基盤を提供し、産業の自動化、デジタルツインの利用、Generative AIの応用など、多岐にわたる分野でのイノベーションを促進している。これにより、企業や開発者は、より効率的で柔軟なソリューションを実現し、日々の業務や新たなチャレンジへの対応が容易になると言える。

特に、OmniverseとIsaac Roboticsの進化は、物理世界とデジタル世界の融合を加速させている。Omniverse Cloud APIを通じて提供されるデジタルツイン技術は、製造業、建設業、都市計画など、様々な産業でのプロセスの最適化や設計の革新に貢献するだろう。一方、Isaac Roboticsの強化により、ロボット開発の障壁が低減され、より多様で高度なロボットアプリケーションの実現が期待される。

マイクロンテクノロジー(MU)を復活させたHBM

Arm、AI対応自動車の開発を最大2年短縮する最新技術を発表

3月14日、Arm(ARM)がAI対応自動車の開発を最大2年短縮する最新のオートモーティブ向け テクノロジーを発表した。専門的過ぎるとは思うが、取り敢えず、その概要をご紹介する。

発表の概要

- 新しい安全対応のArm Automotive Enhanced(AE)プロセッサーにより、AI主導型のユースケース向けに最先端のArmv9ベースおよびサーバークラスの性能を実現

- 将来提供されるオートモーティブ向けArm Compute Subsystems(CSS)は、開発時間とコストをさらに低減し、高性能の車載システム開発に最大限の柔軟性を提供

- 今回初となるオートモーティブ市場向けのバーチャルプロトタイピング・ソリューションにより、Armのエコシステムは物理チップの完成を待つことなくソフトウェア開発に着手でき、開発期間を最大2年短縮可能に

このプレスリリースの重要なポイントは、「自動車のCASE」というビジネストレンドの中で、電気自動車「Electrification(電動化)」のサブセットのように扱われてしまっている「Connected(コネクテッド)」「Automated/Autonomous(自動運転)」そして「Shared & Service(シェアリング)」の内の前2つ、すなわちConnectedとAutonomousについて、その導かれる結果としては最終的にShared & Serviceにまで繋がる技術の重要な部分をArmが発表したということだ。取分け、現在加速しているAI革命の中において、例えばエヌビディアはOmniverseを利用して自動運転のためのシミュレーションプラットフォームを提供し、エッジAI用にJetsonを提供している。JetsonはArmアーキテクチャを基にしており、AI処理能力が高く、エネルギー効率に優れているため、自動運転車などの高度なアプリケーションに適しているからだ。発表によれば、今回の新技術は、Marvell、MediaTek、NVIDIA、NXP、ルネサス、Telechips、Texas Instrumentsなどの大手企業がすでに採用しているというが、omuniverseのようなプラットフォームまでを提供している企業はエヌビディアだけだ。

AI分野でのNVIDIA一強状態を崩すためIntelらの取組み

エヌビディア製のGPUは高い処理性能を備えていることからAIの開発現場で広く採用されており、同時にエヌビディア製のソフトウェア開発および実行環境「CUDA」も多くの開発現場で採用されている。また、CUDAがエヌビディア製GPUのみを対象としたシステムであることから、CUDAでの開発に慣れ親しんだ開発者がエヌビディア製GPUを選ばざるを得ない状況も生まれている。

それに対抗すべく、インテル(INTC)が開発を主導するソフトウェア開発環境「oneAPI」をもとにした新たなソフトウェア開発環境の構築を目指す業界団体として「UXL Foundation(Unified Acceleration Foundation)」が2023年9月に設立された。参加企業はアーム(ARM)・富士通・Google・Imagination Technologies・インテル(INTC)・クアルコム(QCOM)・Samsung・VMwareといったところだ。

ただこの「UXL Fondation」の話を確認した時に頭に浮かんだことは、Windowsに対抗しようとオープンソースで開発されたLinuxのことだ。もちろん今でもLinuxはある一定のユーザーを抱えているが、オープンソースが故の問題点も数多く抱えている。また個人的な直感で言えば、インテル(INTC)が何とかリバイブしたいがための悪足掻きのようにも思えてならない。

現にロイター通信のこの件に関する記事では、「エヌビディアのハードウェアとほぼ同じくらい重要なのは、同社の約 20 年分に相当するコンピュータコードであり、これが同社との競争をほぼ不可能にしている。また 400 万人を超える世界中の開発者が、エヌビディアの CUDA ソフトウェア プラットフォームを利用して AI やその他のアプリを構築している。現在、クアルコム、Google、インテルは、開発者を エヌビディアチップに縛り付けているソフトウェアというエヌビディアの秘密兵器を狙うことで、エヌビディアの締め付けを緩める計画だ」と断じている。追うもの、追われるもの、どちらにも立場はあるが、エヌビディアはこの分野で一日以上の長があることだけは確かだ。

まとめ

誰にでも出来る、海外投資家と同じ目線で日本を再評価する方法

こう見えて、私は海外遅咲きの方だ。社会人になった1985年は当然プラザ合意前でもあり、海外旅行の敷居はかなり高かったからだ。初めてアメリカ本土に足を踏み入れたのは1996年9月、既に社会人11年目、ファンドマネージャー歴8年超となっていた。幸いにも、海外旅行としては香港やハワイならば既に知っていたが、アメリカ本土に初めて行った時の「驚き」は今でも鮮明に覚えている。サンフランシスコ空港で入国して、レンタカーを借り出して、シリコンバレーのハイテク企業を初日に3社も駆けずり回った時だ。

おかしな例え話に聞こえるかも知れないが、私はその初日に既に「山本五十六さんは正しかった」と思っていた。そう「この国に鉄砲を向けても勝てる訳が無い」と思ったという意味だ。物質的な豊かさが桁外れに違うということは、企業調査のみならず、市場調査としてショッピングモールを周ったりすることで、より歴然と明らかになった。そしてあれから28年も経ってしまったが、正直な話、この感覚は今でも変わらない。いや、寧ろこの数年でよりそれは強くなったかもしれない。それでも始めの頃は「物質的な豊かさ」の違いを主に感じていたが、それは徐々に「精神的な暮らしの豊かさ」にまで拡大した。精神面の話は機会をあらためてさせて頂くこととして・・・。

今でも海外旅行から帰国して、日本のスーパーマーケットに食料品買い出しに行くだけで、正直に言えば、切なくさえなってしまう。それは円安の影響も手伝って、海外旅行中の買い物がとても高く感じるとYouTubeなどにたくさんアップされている動画と同じ次元での話ではない。それは純粋に、スーパーに行った時に感じる圧倒的な品数と物量の違いであり、レストランで食事をした時に必ず感じる、盛り付けのサイズ感の違いに由来する。勿論、盛大に盛り付けてありさえすれば良いというわけではなく、日本人の食事のサイズに無駄のない量がサーブされているというのも分からなくないが、欧米では残したものは「持って帰る」ということも普通にされている。好きか嫌いか、良いか悪いか、ということではなく、間違いなく食事に限らず、何もかも日本は量が少ない。どっちがエコか、否かということは、ここでの議論とは関係がない。

「閉ざされた島国」であることが、日本の良さと、独特な強さを育んだことは歴史上の真実の一面でもあり、決してそれを否定するものでも、批判するものでもない。日本は日本らしく、日本のままであれば良いと思うが、それでも国際化の中で投資を行い、また、より良い日本を将来世代に残そうと思うのならば「海外から見た日本、そして見比べた日本」という評価軸を一本持つべきだと思う。それは難しいことではなく、数日間、海外旅行をしてみるだけで、かなり明らかになる筈だ。プロデューサーが「伝えたいsomething」の為に、小さな画像に切り抜いた映像を観ているだけでは、実はリアルなことは何もわからない。自分自身の目で上下左右、360度を見て、音を聞いて、匂いを嗅いでこそ、自分自身で評価出来るというものだ。

蛇足だが、同じことは、今個人投資家の間で人気と言われる「インド関連投資」などでも言えるだろう。私の投資スタンスならば、実際に現地を見てきてから、そこに投資するかしないかを判断するだ。もしかすると、それは自身の想像以上に素晴らしい可能性を感じる世界かもしれないし、話が違うと感じる世界かもしれない。前者ならば良いが、後者だったら目も当てられない結果が待っていることは言うまでもない。他人の見解に100%依存してした投資判断では自己責任は全う出来ない。投資は自己責任とはいうが、損失が出た時に潔く切腹することが自己責任というのとは全く意味が違う。因みに私は未だインドには行ったことはなく、この先に行く予定も今のところない。他に行きたいところがまだまだあるからだ。

【ご参考】Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルについて

Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルとして始めた「勝癸ユウの経済研究室」、今週のタイトルは「【10分でわかる経済】BEVバブルの崩壊とAIトレンドで伸びる日本株【元銀行員VTuber】」となります。前回取り上げた内容を再度嚙み砕いて解説しております。是非ご覧頂き、チャネル登録と、いいねボタンをお願いいたします。

動画本数もお陰様で全48本目となりました。今後も着実に毎週1本ずつ、いつかバズることを夢見ながら、最低でも増やしていく予定です。個人的には役に立つ内容のものが結構あると思っているのですが、手前味噌でしょうか。このYouTubeを始めた主旨のひとつは、このプレミアムレポートのコンテンツ自体を分かり易いように伝えたいという想いです。私自身が私の言葉で説明してしまえば、結局は同じトーンになってしまうので、こうした市場の話を理解する能力を充分に持つ、でもファンドマネージャーでも、エコノミストでも、アナリストでもない若手スタッフの監修で制作したら、より分かり易いのではないかと思っています。若手スタッフのプロフィールについては、動画の摘要欄に記載していますが、実在の彼も証券アナリスト協会の検定会員です。直接質問などを送って頂くことも出来るように、摘要欄に書いてもあります。ご質問、ご要望、よろしくお願い致します。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。