悲観論は楽観論の2倍は増殖する

人間が悲観予測を立て回避動作するのは本能

長年マーケットに携わってきたからと言って、特段常人よりも「腹が座っている」訳ではない。自分のポジションがやられれば、すなわち、時価総額が減少したり、評価損が膨らんできたりすれば、どんな鉄人だって気分が良いわけはない。ただ違うことがあるとすれば、その時の正しい対処方法を身につけているということかも知れない。もっと言えば、その時が来ても、対処出来るような方法で最初から「投資」に取り組んでいるということだろう。Fund GarageのPremium Reportが創刊の時から常にその主題の柱に置いてきたことは、正にこの時のためにある。1988年に、株式投資のことなど微塵も知らない銀行の新人が、業界でトップパフォーマンスを叩き出せるようになるまで、そしてそれを維持出来るようになるために、地道に身につけたやり方を垣間見て貰うことで、少しでも良好なパフォーマンスと、投資を楽しむことを、購読者の皆様に覚えて貰えたらという想いだ。だから推奨というスタンスは一度も取ったことが無い。どんな視点で捉えているかをお伝えすることを、最大の眼目にしているつもり。

さて、「アテンション・エコノミー」という考え方があるが、それは「情報の質よりも人々の関心や注目(attention)を集めた方が経済的利益が大きいことを指摘した経済学の概念」だが、その為にはポジティブな話よりも、ネガティブな話の方が効果的だということも実証もされている。何故なら、人間だけが「危機に備える」という知恵がある動物だからだ。これがDNAに組み込まれているからこそ、何かの危機を連想させるような事象への反応は強く関心を引き易い。身の回りの「情報」と呼ばれるものの媒体、テレビや新聞、或いは雑誌などの既存のメディアから、インターネットで休みなく排出される情報、SNSの類、そのどれを取って貰っても、圧倒的に「ネガティブなことを連想・想起させる」文字や言葉の方が多い筈だ。「明日の株式市場は、穏やかな春の日に、あたかも公園をお散歩をするかの様に、長閑な一日になるでしょう」と、仮に誰もが予想していたとしても、決してそれは「見出し」にはならない。反対に、「危機」「暴落」「急落」「バブル崩壊」と言った単語は面白いように活字にあり、賢人と呼ばれる人の口の端々に載ったりする。長閑な話をするだけだと愚鈍に思われ、スパイシーな話や慎重な姿勢を見せる方が賢く思われたりもする。それらは全て、人間が動物としてDNAに組み込まれた本能がそうさせている。長年、マーケットで仕事をしていると、最低限、そんなことだけは分かるようになる。

ならば、そんな感情的な危機意識を刺激するような事に対して、気分は良くないのは仕方ないとしても、冷静に無視出来る秘策はないかといえば、間違いなく、それは「ある」と言える。それが「調査」とか、「リサーチ」とか、「分析」と呼ばれるもの。きちんと自分自身で調査し、分析した結果に基づく投資行動であれば、適当なネガティブ・オピニオンに対しては、間違いなく理路整然と抗弁出来る。

ただそれでも抗えないものは、目の前で起きる短期的な相場の上下変動だ。これはいつもお伝えしているように、需給で決まる。資本市場と呼ばれるマーケットには、常に「煽情的にウロウロする資金」と、更にその動きを増幅させようという資金や不届きな輩が居るが、それに便乗する資金も沢山ある。でも一歩下がって冷静に、そもそも決算期でしか企業の収益状況は分からない筈なのに、何に基づいてマーケットは日々値動きするのか、考えてみたことがあるだろうか。或いは、「もしトラ」とか、「ほぼトラ」とか、面白おかしく話をする人は多いが、「もしトラ」が「ほぼトラ」に変わったとして、その確率はどの程度だったものから、どの程度の水準にまで高くなったと、定量的に提示出来るのだろうか。そしてもし本当に「ほぼトラ」が文字通りほぼ確実だとした時、なぜ、米国市場は下落するのだろうか?

思い出して欲しいのは、トランプ元大統領が共和党大会で就任受諾演説をした時も、その後ろに掲げられていたスローガンは「Make America Great Once Again」ということだ。インフレや前任者の政策ミスで弱くなったアメリカをもう一度強くしようと言っている時、そのアメリカ景気の主役を潰すようなことを好んでし続けるだろうか?まずはその点を冷静に考えてみるべきだろう。目先の市場反応とは違ったものが見えて来る筈だ。

そしてもうひとつ。このまま民主党が指を咥えたまま政権が共和党に移行をするのを黙って見届けるのだろうかということ。今や誰の目にも「民主党」の地盤沈下は甚だしいと映るかも知れないが、老害化したバイデン大統領一人のわがまま、執着心だけで民主党の大統領候補指名が決まるわけではない。何故なら、アメリカにとって重要なのは「大統領」という職責であって、「ジョー・バイデン」という個人では無いからだ。当然、それには民主党の多くの議員の生活も掛かっている。ひとまず、自分たちの雇用が掛かっているのが民主党の下院議員達だ。大統領選挙のタイミングで下院は全議席、上院は1/3が改選となり、対象となる議員は首を洗って待っている。具体的には下院の全435議席の内、213議席が民主党議員、そして上院の改選される34議席のうち23議席が民主党議員、すなわち236人の民主党議員が、突如として想定外に失業のリスクに晒されていると感じているのが今回の大統領選挙だ。通常は現職大統領の方が強く、「もしトラ」と言われる程、当初の下馬評では彼ら/彼女らの首は安泰だったのだから、ある意味ではパニックだろう。。

またトランプ元大統領の共和党大統領候補の指名受諾演説、前半は「United」に的を絞った話であったが、後半、結局は馬脚を現したとも言える。結果、共和党支持者のハートは掴んだままかもしれないが、危機意識を持っている民主党関係者と支持者の間では「アメリカのためにもこのままではまずい」という思いは膨らんだはずだ。つまり一旦は、放棄しかけた期待に、再度巻き返しが起きたという表現が正しいだろう。すなわち「まだ分からない」ということ。こうした行きつ戻りつをしつつ、最終11月5日に最終的な結果が出る。まだそれまでには100日以上ある。恐らく、民主党が新しい候補者を立てれば、新しい討論会も行われるだろう。その時、共和党側のリスクは、有頂天になっているトランプ元大統領の独演会だ。民主党の選挙参謀が有能ならば、この程度のことは既にお見通しの筈だ。だから、早計な投資判断は大きな過ちとなる場合可能性がある。

繰り返すが、「ほぼトラ」というのは、かなり近視眼的な現状認識だと思う。もちろん、このまま「バイデン候補が続投」ということなったら、「ほぼトラ」シナリオになるかも知れないが、狙撃される前の状態に戻ると、結構、景色は変わってくるものだ。念のため、私は基本的にどちらかを支持しているわけではなく、あくまでも客観的に情勢を見ているだけなことはお忘れなく。

日経平均42,000円は夢まぼろしの如くなりにけり

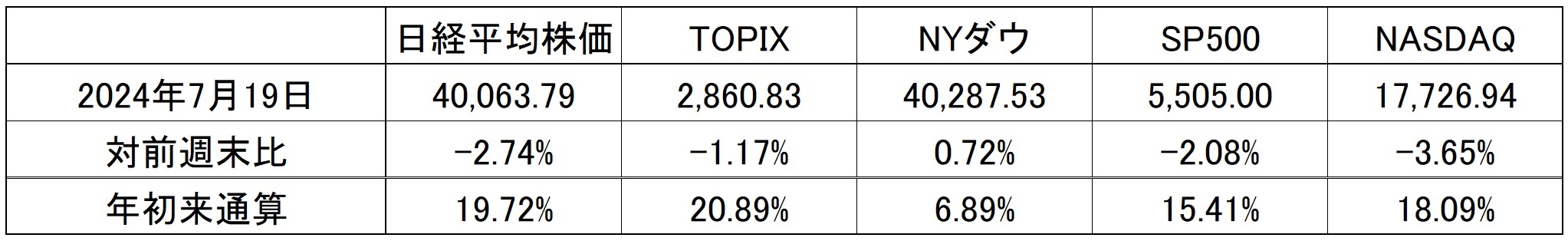

前号で「日経平均の乱舞に惑わされないように」ということをお伝えしたが、早々にその甲斐があったことが示現した。なんと19日の日経平均は、引値こそ辛うじて40,000円台を維持したものの、ザラ場では安値39,824.58円まで急落したからだ。ただ、それでも不思議なことに、下の表で示す通り、先週一週間の指数騰落率で言えば、NASDAQが一番下落して△3.65%、次が日経平均の△2.74%で、次にS&P500が△2.08%となる。この事実に、私は違和感しか感じない。「もしトラ」が、もし本当に「まじトラ」になったことを危惧しないとならない状況であれば、本来、米国内の企業は「Make America Great Again」で強くなるべきであり、そのダメージを受けるのが日本と中国企業の筈だ。にも拘らず、TOPIXに至っては、NASDAQの1/3以下、日経平均の1/2以下しか下落していない。この動きが示す偏りこそ、自分たちの都合が良いようにご都合主義の「解釈」を市場が行っているという考え方の根拠となる。

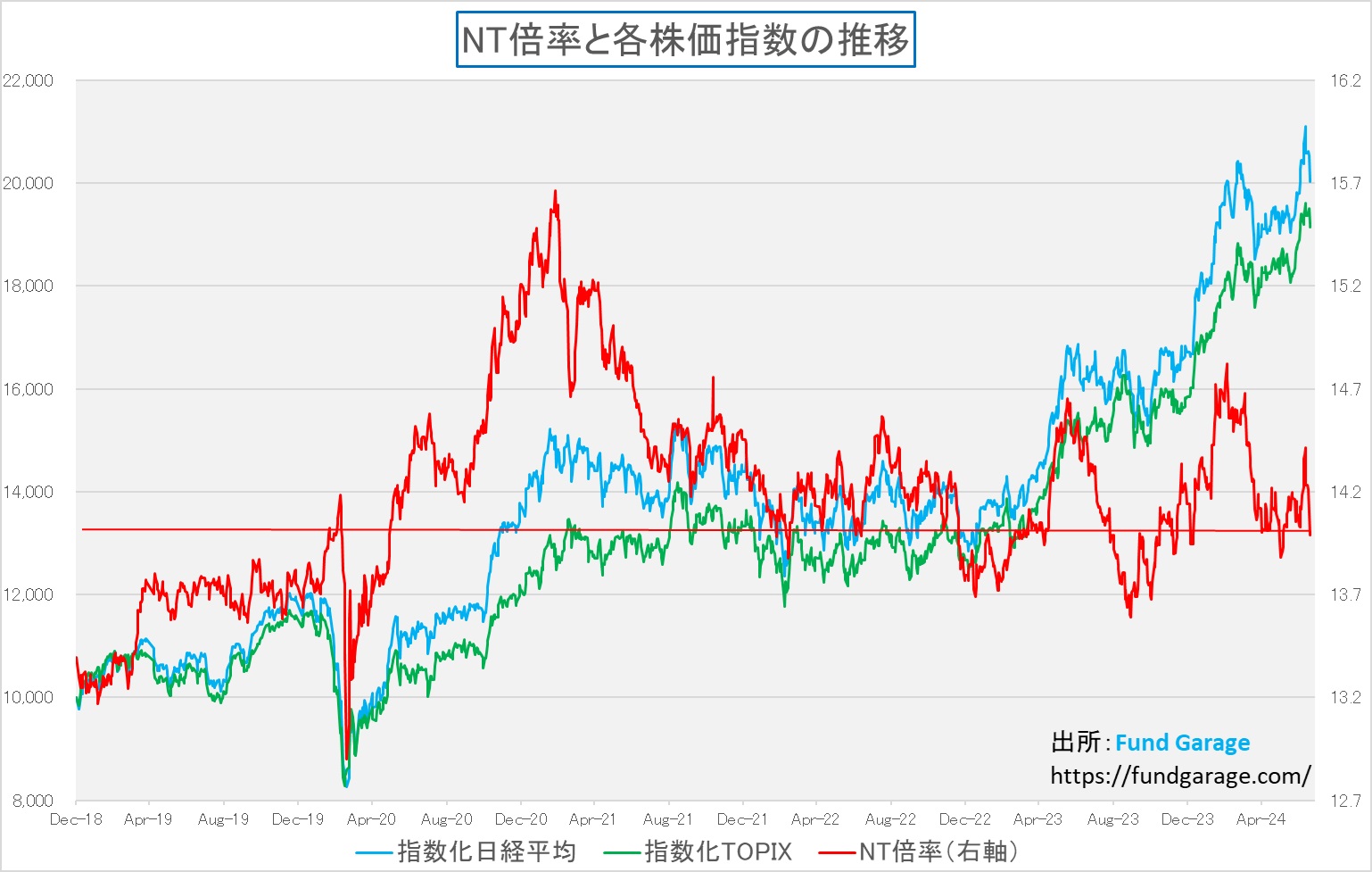

前回、ひとつの指摘事項は、NT倍率の歪み。TOPIXが値嵩株の影響で吊り上げられていたと言うものだが、当時のNT倍率は14.42倍、そして先週末のそれは14.00倍。この0.42倍の違いは案外大きく、仮に先週末のTOPIXの終値に前週7月11日の高値14.42倍を掛けると、それだけで日経平均は41,238円まで約1,200円も上昇する。この1,200円前後こそ、直近の日経平均が履いていた「下駄」の部分と言える。そしてNT倍率は、まだ充分に低下したとまでは言い切れないが、歪みは相当程度解消したと見るべきだ。だとすると、再び日経平均が42,000円を超えるためには、TOPIXベースでここから5%程度の値上がりが必要だが、その蓋然性は高いとは言えない。

金利操作より、米国要人発言が効いた為替相場

なぜ、TOPIXベースでここからプラス5%が重いと考えるかというと、「ほぼトラ」を疑わずに市場が動く限り、市場の考え方の背景にあるのは「Make America Great Once Again」だからだ。要は、「アメリカの製造業を再び強くする」という、ひとつの論点からすると、今やアメリカにとって目障りな存在は「トヨタ自動車」だからだ。同じ状況から、1990年代にはドル円相場は円高に向かって走り、1995年5月には83円台にまで急速に円高が進んだ時がある。その時の標的になったのは、米国ビッグスリーのお膝元であるデトロイトに大不況と大失業時代を齎した日本車だ。その歴史を踏まえて考えれば、トランプ元大統領は、共和党大会の時の演説の中で、日本円と中国人民元が、不当に安いことは修正が必要だと名指しした。以前にもお伝えしたように、歴史を紐解けば、為替の大変換点には必ず金融危機か、若しくは国際政治があったということ。正に、今回のトランプ元大統領の発言は、1995年の状況を想起させたのは事実だろう。為替介入よりも、金利操作よりも、効果てき面だったのは米国要人の発言だったという、予想通りの展開となった。

ただ一方で、日本円と中国人民元が同列で「不当に安い」と水準訂正が必要な通貨に挙げられたが、真の対象通貨は中国人民元の方が上だろう。何故なら、1995年当時と比べ、日本車は日本からの大量輸出の賜物では無いからだ。90年代の貿易摩擦(米国の巨額の対日貿易赤字)を受けて制定された 米国の自動車産業におけるトヨタ自動車などに課せられているローカルコンテンツ法(地域内容要件)では、乗用車の地域価値含有率(Regional Value Content, RVC)の要件が75%となっている。これは、乗用車の製造に使用される部品と材料の少なくとも75%が北米(米国、メキシコ、カナダ)から調達されなければならないことを意味し、トヨタ自動車は現在北米に14の製造工場を持ち、米国内で販売される車両のほぼ半分を現地で製造している。実際、米国人にとってトヨタ車は、輸入車という印象はかなり低い。つまり90年代とは随分と状況が違うということだ。

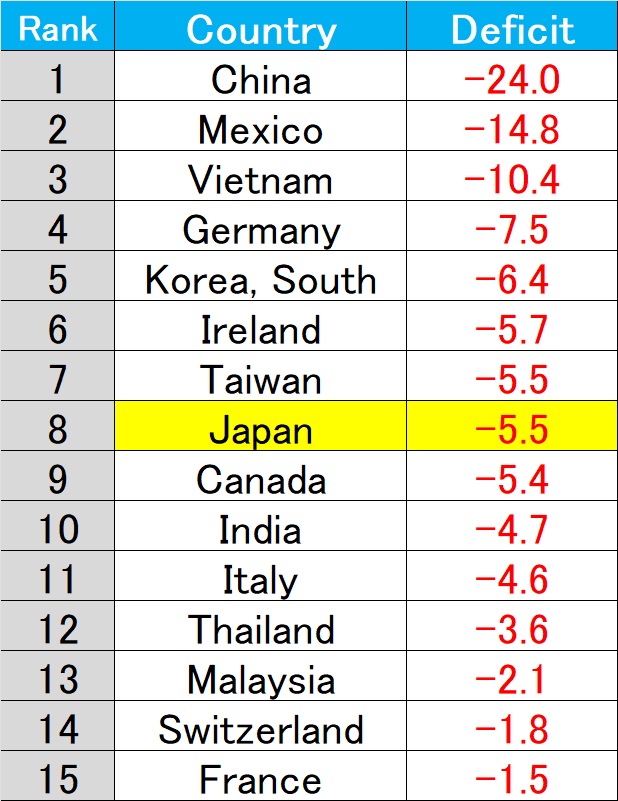

因みに、下の表はUnited States Census Bureauが提供している「An official website of the United States government」に見つけた、5月のアメリカの貿易赤字相手国のトップ15のリストだ。日本は第8位で台湾の下。対中国との比較では、1/4に満たないレベルであり、この表で見る限り、以前の印象とは大分違うことが明らかだ。

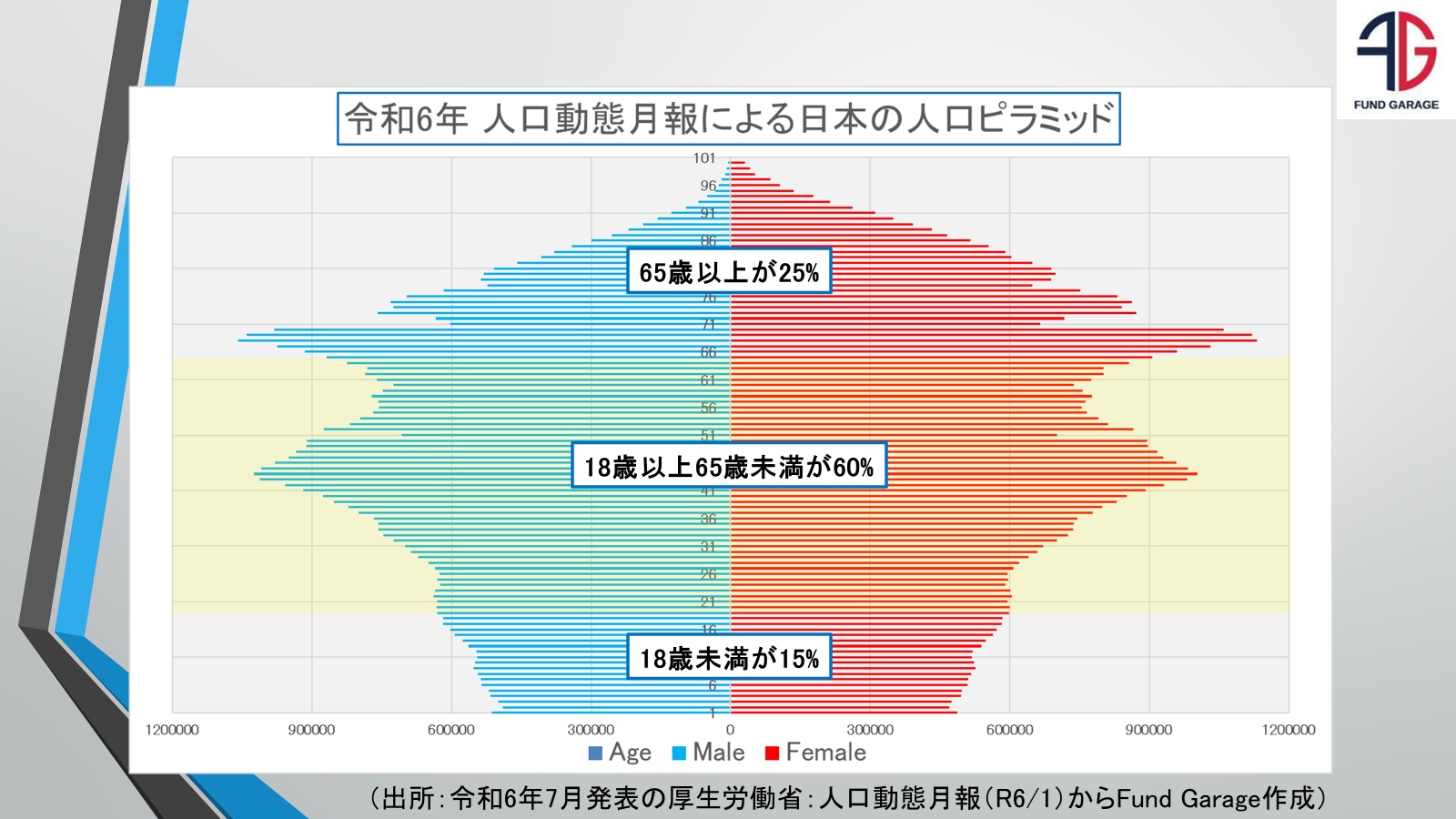

また、その一方でもう一つ注目のデータをご紹介する。下記のチャートは、7月5日に厚労省が発表した令和6年の我が国の人口動態月報から最新のデータ(2023年1月調査分)を元に作ったチャートだ。現在、最大の人口を抱える年齢は68歳、その次が44歳ということを示している。お分かりの通り、のチャートは年々歳々、ひとつずつ上にズレていく。従って、あと20年もすると、最大の人口を抱える年齢が65歳に到達し、その後は綺麗に労働人口が尻すぼみに減少し続ける構図となる。その国の経済規模を見る上で重要な指標となるGDPは人口の関数でもある以上、人口減少は自動的にGDPの減少をもたらす。これを見る限り、余程大雑把に、おおらかな経済見通しを立てない限り、この国の株式も、通貨も「上がる気がしない」というのは決して言い過ぎではない筈だ。少なくとも、小手先の金利操作ぐらいで長期投資家の資金を海外から集められる程、生易しいものだとは決して思えないという論拠の根源は、ここにある。逆に、為替の専門家と称する人々で「円高」を唱える人に、この問題に関する答えを教えて欲しいと思うぐらいだ。実は同じことは「不動産価格」に対しても言える。ドンドン値上がりする程の需要前提は、どこから来ているのかということ。勿論、海外投資家によって、日本中の土地が買い占められることを容認しているのならば話は別だが・・・。だから一度も日本のREITに対してポジティブな評価をしたことが無い。

予想PER97.52倍のテスラ(TSLA)の真実

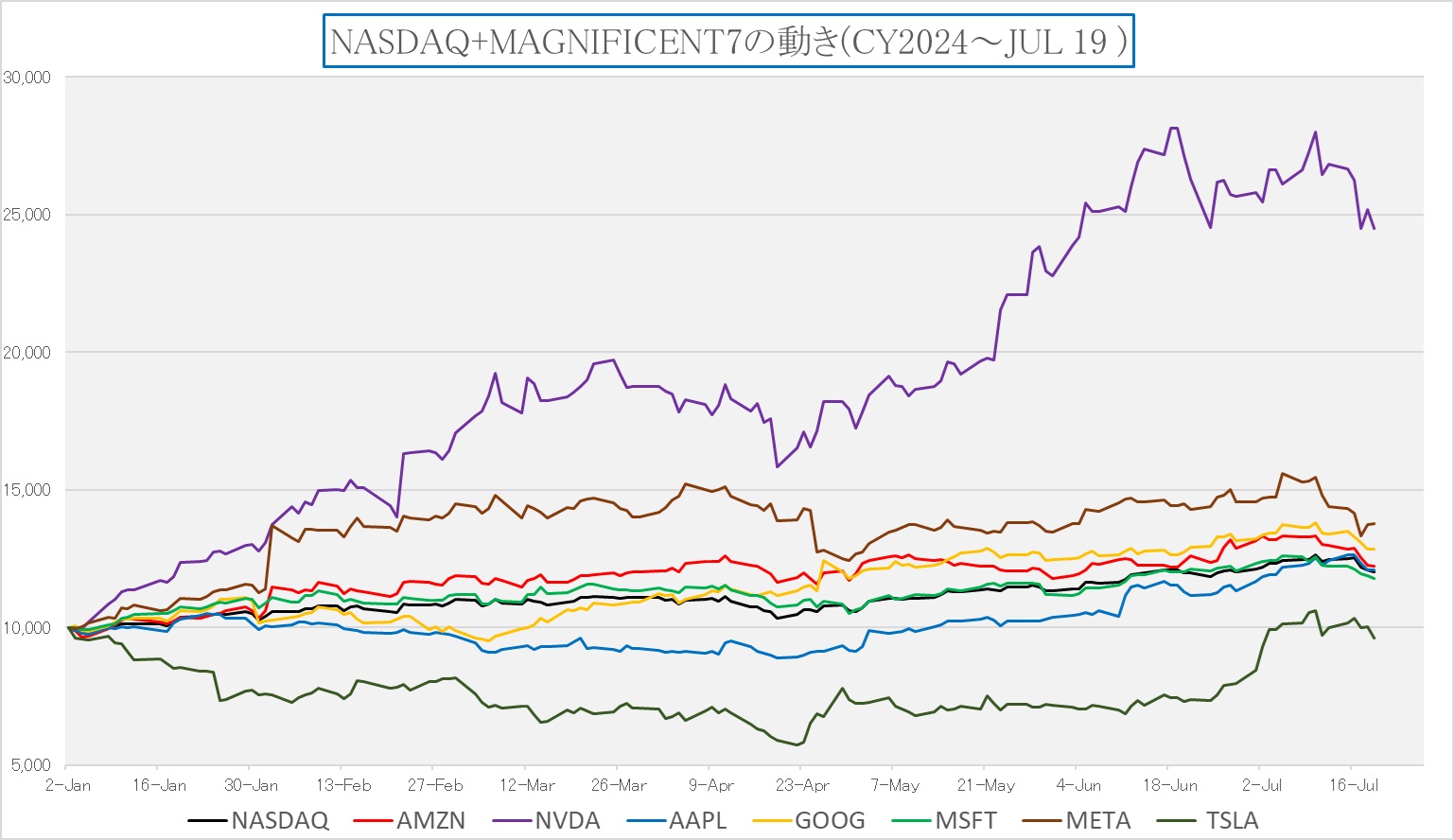

まずは下のチャートを見て頂こう。これはマグニフィセント7とNASDAQの年初来のパフォーマンス推移チャートだ。一番上にある紫の色とのラインが言うまでもなくエヌビディア(NVDA)、足許で下落している騒がれてはいるが、それでも年初来の騰落率は先週末時点で+244.83%とNASDAQの+120.05%の2倍を超える。このエヌビディアのパフォーマンスが頭抜けていることもあり、その為の銘柄のパフォーマンスが冴えないように思われるかも知れないが、第2位のメタプラットフォームズ(META)が+137.69%、アルファベット(GOOG)が+128.54%、アマゾンドットコム(AMZN)が+122.14%、そしてアップル(AAPL)が+120.83%と、ここまでがNASDAQを上回る好調なパフォーマンス、そしてマイクロソフト(MSFT)が+117.86%ややビハインドとなる。そして最後に残ったのがテスラ(TSLA)だが、こちらは△7.31%と、年初来のパフォーマンスでは凹んだ状態だ。

普通に考えれば、電気自動車(BEV)については、中国での販売不振や、アーリーアダプターの購買が一巡したなどの見立て通り、株価が下落するのは止む無しと思われたのだが、4月22日に年初来で△32.82%と3割以上下落したところから切り返して今に至るようになった。正直、この動きをファンダメンタルズで説明することは出来ない。何故なら、電気自動車を取り巻く環境について、悪材料を数え上げたら両手でさえ余る状況だからだ。だが最初の上昇は、イーロン・マスクCEOの巧みなプレゼンテーションにより実現することが出来た。そう「テスラは電気自動車の会社から自動運転(FSD)の会社に変わります」という宣言だ。これが株の面白いところで、「夢」が与えられると株価は時々それだけで十分上昇する理由とされる時がある。取分け、イーロン・マスク氏のようなカリスマ性のある経営者が舵を切っていると、こうしたことが起こる。日本でも同様なカリスマ経営者の影響力が強い会社は多々あるが、原則、きちんとしたファンダメンタルズの裏付けが取れない限り、私は投資対象としたことが無い。そして、この状態が実は一番「素人投資家」には一番恐ろしい状態とも言える。何故なら、市場にはその手を銘柄の話題が溢れるからだ。とは言え、言ってみれば、思惑だけのファンダメンタルズの裏付けがない市場の動きなので、潮が引いたら、誰もが一目散に撤退してしまう。逃げ足の早さが勝敗を決める。

だが、テスラ(TSLA)については、6月12日付で、それを裏書きする新たな支援者が現れた。パンデミック後のSPAXなどを使ったミーム株相場の中で、「Disruptive Inovation(破壊的イノベーション)」として話題をさらった運用会社(ETFや日本では日興アセットマネジメントが公募投信を組成)ARK Investを率いるCathie Wood (キャシー・ウッド)氏がそれだ。実際にはARK InvestのリサーチチームのTasha Keeney(Director of Investment Analysis , & Institutional Strategies, CFA)、 Sam Korus(Director of Research, Autonomous Technology & Robotics)、 Daniel Maguire, ACA(Research Associate)が公表したレポートなのだが、何と「ARK’s Expected Value For Tesla In 2029: $2,600 Per Share」とぶち上げた。その前日6月11日の株価は170.66ドルに過ぎないので、先週末の終値は239.20ドルまで+40.16%も駆け上がったことが見て取れる。同期間のNASDAQは+2.21%、エヌビディアは△2.46%、METAが△6.05%、アップルが+8.28%と言った状況の中でのことだ。繰り返すが、決してBEV(電気自動車)に対してフォローの風はこの間に吹いてはいない。寧ろ「ほぼトラ」となったことで、民主党バイデン政権が進めてきた電気自動車振興策は打ち切りになるので、狙撃事件直後、機を見るに敏なイーロン・マスクCEOは、トランプ元大統領の選挙チームに、毎月71億円の寄付をすることを申し出て急遽共和党に擦り寄ったりした程度だ。

本題に戻って先程のARKのレポートに何が書いてあるかといえば、まずは表題の通り「2029年まで(on 2029でなく、in 2029なのだ)に株価が2600ドルになると予想する」というのだ。当時は170ドルなので、正に「テンバガー(10倍になる)」どころではなく15倍になるというのだ。久しくパフォーマンスの悪化と、資金流出に苦しんでいるというCathie Wood氏の噂が聞こえていたので、敢えて取り上げずに来たのだが、足許のマーケットの歪みをお伝えするためには格好の材料だと思って、ご紹介する次第。

レポートの内容を概括すると「2029年のテスラ株の目標株価は2,600ドルと予測する。弱気シナリオでは2,000ドル、強気シナリオでは3,100ドルとなる。この予測は、テスラのロボタクシー事業が企業価値と収益の約90%を占めると見込んでいるがポイント。他にも、製造成長、自動運転技術の進展、定置型エネルギー貯蔵やOptimusロボットなどのビジネスチャンスが考慮し、電気自動車はテスラの総売上高の約4分の1、収益性の約10% を占めると予想する。」とある。つまり、祖業のBEV(電気自動車)の話は殆ど雲散霧消しているのだ。とは言えクルマの販売台数は2023年の実績で180万台のところ、2029年のベアシナリオで580万台、ブルシナリオで1,440万台になるとしている。因みに、クルマの生産台数が1,440万台という規模は、現在世界トップのトヨタ自動車の総合計は1,003万台なので、それよりも約4割も多い数字で、第2位のVolks Wagenは930万台だ。更に言えば、その頃、トヨタ自動車はBEVを年間350万台作る計画で「三河商人」らしく手堅く進めている。

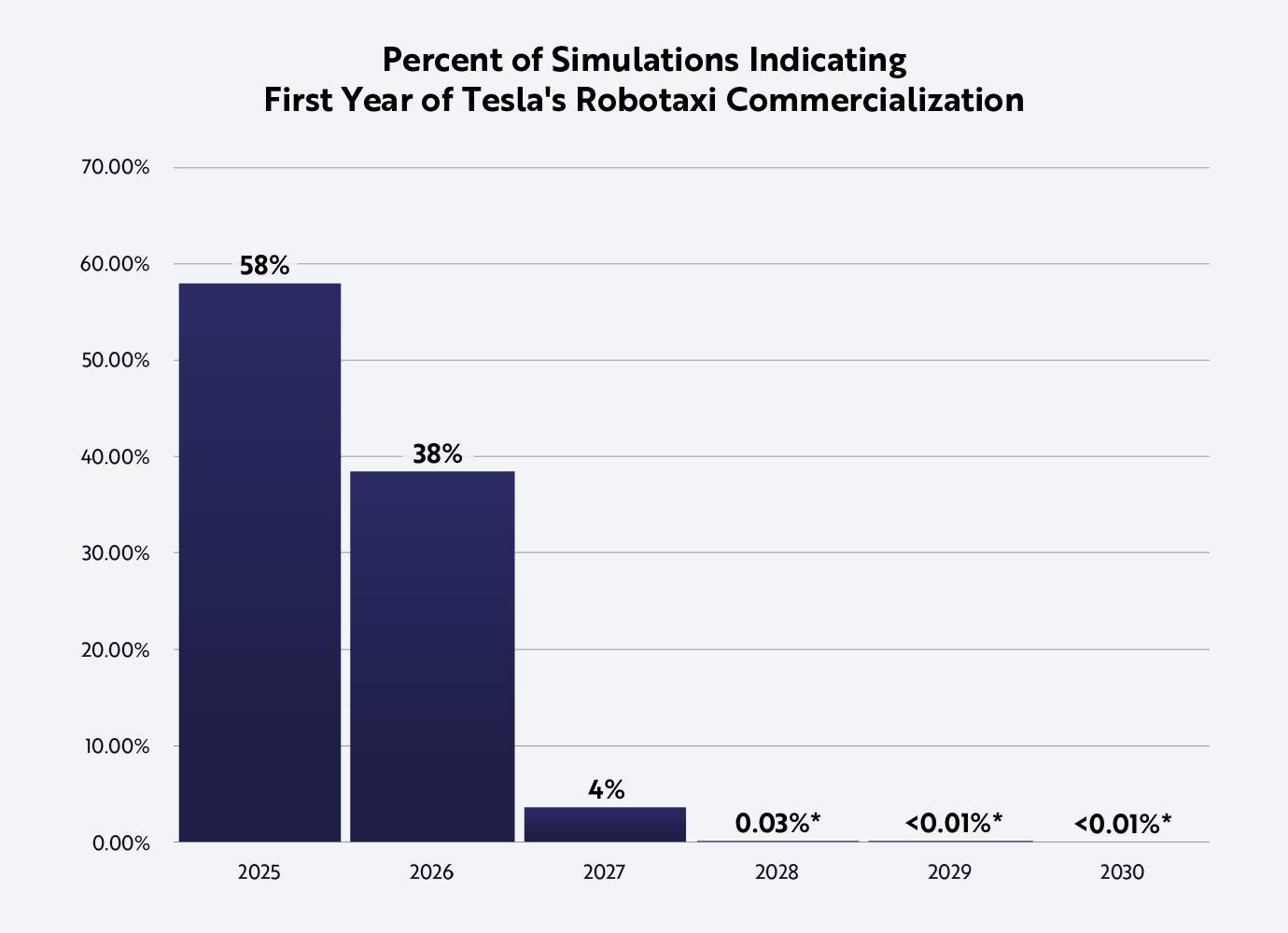

どうやらARKはテスラが今後2年以内にロボタクシー サービスを開始すると考えているようだ。以下に示すように、テスラが5年以内にロボタクシー サービスを開始できない可能性は極めて低いという。正直このチャート「テスラのロボタクシー商用化初年度を示すシミュレーションの割合」は解読し難いのだが、これがそのエビデンスとなっていることは事実なので、そのままをご紹介する。

但し、「可能性は低いが、ロボタクシーネットワークの可能性をモデルから排除した場合、目標価格は約350ドルになる。」とヘッジも掛けている。そしてその後も縷々「強気見通し」についての根拠となる数値を示してはいるのだが、実はそのARK自慢のモンテカルロシミュレーション(複雑な問題を解決するために使用される確率的な手法。この方法は、ランダムな変数を用いて多数のシナリオをシミュレーションし、統計的な分析を行うことで、結果の分布や期待値を求める)、尤もらしく聴こえはするのだが、正直、業界人として言わせて貰うと「眉唾物」であることが多い。投資銀行などが新商品のプレゼンテーションで、その優位性を説明する時によく使うのだが、それはその場で反証するのが大変なのと、「凄そう」に見せられるというのが裏事情でもある。

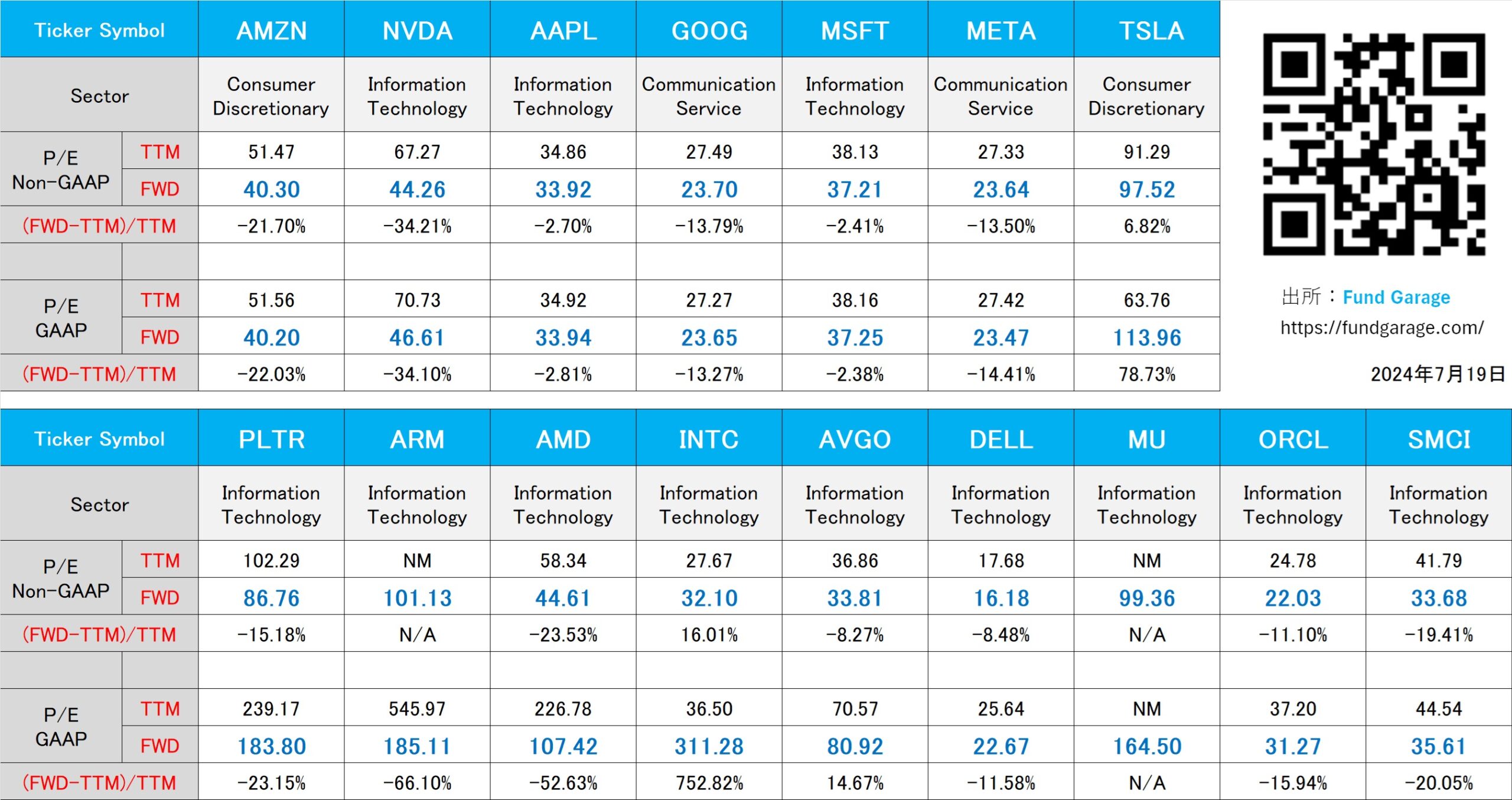

ただ、何れにしても、恐らくこのレポートを見て買いに回った投資家は少なからずいるようだ。それが故に、Non-GAAPベースのPER(FWD)がレポートが公開される前の69.76倍から先週末の97.52倍まで吹き上がっている。本音を言えば、これをマグニフィセント7の中に含めて、他の銘柄のPERが高いとか低いという議論には参加したくない。ただそれも相場、マーケットであり、上がれば吉、下がれば凶と捉える投資家も数多いるということも理解しておくべき重要な事実だ。

ご参考までに、先週末のPER一覧を載せさせて頂く。

右肩上がりのビジネス・トレンド

クルマの自動運転とAIの関わり合いを理解する

前段でご紹介したARK Investのテスラ(TSLA)に関するレポートの肝は、結局この先、具体的には「クルマの自動運転」が今から5年後の2029年に普及段階であり、既にテスラの収益に貢献するようになっているかどうかに掛かっているのは明らかだ。だから仮に2029年に完全自動運転が技術的に可能になっても、それでは間に合わない。何故なら、2029年には、そのクルマの魅力と、ロボットタクシーの普及によって、テスラが現在のトヨタ自動車の年間生産台数を約4割も上回る規模でクルマを生産していないと実現しないシナリオだからだ。電気自動車の生産プロセスが如何に簡素化されているとはいえ、トヨタ自動車の全世界生産台数を4割も上回る製造工場を各地に立てるとするならば、若しくは既存企業から居抜きをするのだとしても、建屋の建築から生産器材の購買・搬入・設置などの時間軸を考えると、そう遠からずにイーロン・マスク氏から何らかの発表が為されないとならない。まあ、そもそもこのシナリオはどうでも良いのだが、クルマが自動運転化するという流れは、これは世界的な高齢化社会を見据えて、必然の流れと言えるので、きっちりとフォローしていく価値がある。

ご高配の通り、クルマの自動運転化が言われ始めて久しいが、なぜ中々前に進まなかったかというと、そこには「個人情報保護法」に代表される法規制の壁があった。というのは、AI技術が今ほど加速度的に急進化していない段階では、自動運転化するにはクルマが道路のインフラや、走行中の他のクルマと何らかの通信手段でコミュニケーションをする必要があったからだ。路車間通信(V2I)や車車間通信(V2V)と呼ばれるものだが、見通しの悪い交差点や、高速道路の合流など、難易度が高い場所では技術的にそれが必然だと考えられてきた。ただ、この通信、クルマのIDが必要となるが、どの情報を何処まで開示してコミュニケーションするかといったレベルの話で、プライバシー保護の問題が中々解決出来ずに暗礁に乗り上げてしまったという現実がある。

だが、実際に考えてみれば、人間が運転席に座っている時、そのドライバーは誰とも通信などしていない。勿論、クルマも何もしていない。人間のドライバーは、目から入る視覚情報、耳から入る音声情報、そして体で感じる加速度などの情報から状況を整理・判断をしているわけだが、AIがより人間に近い、或いはそれ以上の知力を持って情報整理と判断が出来れば、人間と与えられた環境は一緒、すなわち路車間通信(V2I)や車車間通信(V2V)不要が必要絶対条件とは言えなくなる。

そのカギを握っていたのが、ニューラルネットワーク(Neural Network)だ。ニューラルネットワークは、人間の脳の神経細胞(ニューロン)の働きを模倣したもので、多層のノード(人工ニューロン)から構造を持つ。ディープラーニングの基盤技術として、画像認識や自然言語処理など、さまざまな分野で応用されている。学習プロセスはフォワードプロパゲーションとバックプロパゲーションを通じて行われ、シナプスの重みとバイアスの最適化によりモデルが改善される。これをコンピューター上で再現出来たのが、アクセラレーティッド・コンピューティングの存在であり、汎用処理をするCPUと、そこから並列演算をオフロードしたGPUとの組み合わせでディープラーニングが可能となった。

そこで今回の「右肩上がりのビジネス・トレンド」では、クルマの自動運転について理解を深めたいと思う。

自動運転に必要なAI技術

自動運転の実現には、多岐にわたるAI技術が必要である。それはChatGPTのような生成AI(大規模言語モデル)とは大きく異なる。生成AIは主に自然言語処理を目的としており、大量のテキストデータを基に文章生成や対話を行う。一方、自動運転に必要なAIは、視覚情報やセンサーデータのリアルタイム解析、意思決定、経路計画、制御といった具体的なタスクに特化している。また自動運転技術の進展には、現在よりもさらに多くのAIインフラが必要である。これには、高性能なハードウェア(GPUやエッジコンピューティングデバイス)、大規模なデータセンター、そして効率的なデータ処理と学習アルゴリズムが含まれる。現時点での技術はまだ初期段階であり、今後の技術進化とインフラ整備が欠かせない。以下に、主要なAI技術を詳述する。ここでは、センサー技術自体はAI技術ではないが、それらから得られるデータをどのようにAIが活用するかについても触れる。

ディープラーニングによるモデル構築とエッジAI

- ディープラーニングによるモデル構築

- 役割:ディープラーニングは、自動運転車が周囲の環境を理解し、適切な判断を下すための基盤技術である。最初の自動運転モデルは、大量のデータを用いたディープラーニングによって構築される。

- 技術詳細:CNN(畳み込みニューラルネットワーク)を用いた画像認識や、RNN(リカレントニューラルネットワーク)を用いた時系列データの解析などが含まれる。

- エッジAI

- 役割:自動運転車にディプロイされたエッジAIは、リアルタイムで運転状況を解析し、適切な運転行動を決定する。各種センサーからのデータを処理し、運転を制御する。

- 技術詳細:エッジコンピューティングやGPUアクセラレーションを用いて、データの処理速度を向上させる。

データ処理とフィードバック

- リアルタイムデータ処理

- 役割:エッジAIはリアルタイムでセンサーデータを処理し、安全かつ効率的な運転を実現する。

- 技術詳細:エッジデバイス上で動作する高性能なコンピューティングリソースを使用し、リアルタイムでデータを解析する。

- データ収集と送信

- 役割:エッジAIは運転中に得られたセンサーデータや運転データを収集し、データセンターに送信する準備を行う。

- 技術詳細:データはローカルストレージに保存され、適時にデータセンターに送信される。

意思決定と制御

- 意思決定アルゴリズム

- 役割:自動運転車は、センサーデータから得た情報を基に、最適な運転行動を決定する必要がある。

- 技術詳細:強化学習(Reinforcement Learning)を用いて、さまざまな運転シナリオにおける最適な行動を学習する。

- 経路計画(Path Planning)

- 役割:車両が目的地に安全かつ効率的に到達するための経路を計画する。

- 技術詳細:A-starアルゴリズムやDijkstra(ダイクストラ)のアルゴリズムなどの古典的な経路探索アルゴリズム(グラフ理論を基にした経路探索アルゴリズム)と、ディープラーニングを組み合わせた手法が使用される。これらは、自動運転車が目的地に到達するための最適な経路を見つけるために使用され

- 車両制御

- 役割:決定された運転行動に基づき、車両の速度や方向を制御します。

- 技術詳細:PIDコントローラーやMPC(モデル予測制御)などの制御アルゴリズムを用いて、スムーズかつ安全な運転を実現します。

データセンターAIによる再トレーニング

- データセンターAI

- 役割:大規模なデータセンターで収集されたデータを基に、AIモデルの再トレーニングを行う。新しい運転シナリオや環境条件に対応するためのモデルを改良する。

- 技術詳細:大規模な計算リソースを活用し、最新のデータを用いてディープラーニングモデルを再トレーニングする。

- OTA(Over-the-Air)アップデート

- 役割:改良されたAIモデルは、OTAアップデートを通じて自動運転車に配信される。エッジAIが新しいモデルを適用し、運転能力を向上させる。

- 技術詳細:新しいモデルがエッジデバイスに配信され、インストールされることで、継続的にシステムが更新される。

センサー技術とAIの連携

自動運転システムでは、以下のようなセンサー技術が用いられる。これらのセンサーから得られるデータをAI技術で処理し、車両の運転に反映させる。

- LIDAR(Light Detection and Ranging)

- 役割:LIDARはレーザー光を使用して周囲の環境を高精度で3Dマッピングする。これにより、車両は周囲の物体の距離や形状を正確に把握することができる。

- AI技術との連携:LIDARデータは大量かつ複雑なため、AIを用いたデータ処理と解析が必要である。ディープラーニングを使って物体認識や障害物の検出を行う。

- カメラ

- 役割:カメラは視覚情報を取得し、道路標識、車線、歩行者などの認識に使用される。

- AI技術との連携:画像認識技術(CNN:畳み込みニューラルネットワーク)を用いて、リアルタイムで視覚情報を解析し、物体検出や分類を行う。

- レーダー

- 役割:レーダーは電波を使って物体の速度と距離を測定する。天候や視界が悪い状況でも安定した検出が可能である。

- AI技術との連携:レーダーデータを用いて、移動物体の追跡や予測を行うための機械学習アルゴリズムが使用される。

現在の自動運転の具体例

現在「自動運転」を謳うクルマで、実際に公道を走っているのは、この3種類、いや実際にはTeslaは会社やユーザー側の思惑と、行政側の認識に乖離があるのは事実だ。また完成しているわけではないのだが、ユーザーの方で勝手にLevel5扱いをしてしまうことで、事故にも繋がっている。

- Waymo

- センサー構成: WaymoはLiDAR(光検出と測距)、レーダー、カメラを組み合わせた多様なセンサーを使用している。これにより、非常に詳細な3Dマップを生成し、精度の高い自動運転を実現している。

- 運用範囲:Waymoは高精度の3Dマップを事前に作成し、車両がそのマップに依存して運転するため、ジオフェンシングされた地域内での運用が中心。現在、アリゾナ州フェニックスやサンフランシスコなどの特定の地域で運用中。

- テスラFSD (Full Self-Driving)

- センサー構成: テスラは主にカメラを用いたビジョンシステムに依存している。超音波センサーやレーダーは使用せず、車両周囲の状況をカメラで把握し、ニューラルネットワークによって解析する。

- 運用範囲: テスラのFSDは、高精度マップに依存せず、カメラとニューラルネットワークを使用してリアルタイムで環境を認識し、運転を行う。これは、マップデータに依存せず、リアルタイムの映像データを基に判断するからだ。

- テスラのFSDは進化し続けており、道路上での運用が改善されているが、完全自動運転(レベル5)にはまだ達していない。ただそれを理解していないユーザーがレベル5として扱ったり、また、事故の報告もあり、安全性の確保が課題となっている。

- イーロン・マスク氏はFSDの進展を強調しており、近い将来に完全自動運転が実現する可能性があるとしているが、過去の予測が現実にならなかった例も多いため、慎重な見方が必要です。

- GMのCruise

- 技術:Cruiseは、LiDAR、レーダー、カメラのすべてを使用するアプローチを採用している。これは、Waymoに似たアプローチだが、Cruiseは独自のセンサー配置とデータ処理アルゴリズムを持っている 。

- 運用範囲:Cruiseは高精度マップを使用しており、これにLiDARやカメラのリアルタイムデータを組み合わせて環境を認識する。これにより、詳細な位置情報と環境データを統合して運転判断を行うことが出来る。

- 事故とテスト再開:現在、GMの自動運転車部門であるCruiseは、フェニックス地域での公道試験を再開している。ただし、この試験は安全運転手が同乗した状態で行われている。これは、昨年のサンフランシスコでの事故後、安全性を強化するための措置だ。具体的には、Cruiseはフェニックスおよびその周辺地域(スコッツデール、パラダイスバレー、テンピ、メサ、ギルバート、チャンドラー)で、これまでに収集した道路情報とマッピングデータを基に、エンドツーエンドの自動運転性能を検証している。このフェーズでは、自動運転車は安全運転手の監視の下で運転され、安全性と性能要件に対する基準を満たすように評価されている。Cruiseは将来的な無人運転車の商用展開に向けて、安全性と信頼性を確保しつつ技術の向上を図っている段階と言える。

NVIDIAと自動運転開発の関わり

NVIDIAのシステムは、FSD(Full Self-Driving)の開発においても非常に重要な役割を果たしている。特に、NVIDIAのGPUは、膨大なデータをリアルタイムで処理するために利用される。以下にNVIDIAのシステムがFSDの開発にどのように関与しているかを詳述する。

ハードウェアとして

1. GPUの利用:

- 高性能計算: 自動運転車は、大量のセンサーデータをリアルタイムで処理する必要があるが、NVIDIAのGPUは、その高い並列処理能力により、ニューラルネットワークのトレーニングやリアルタイム推論に最適。

- ディープラーニング: NVIDIAのGPUは、ディープラーニングモデルのトレーニングに広く使用されている。これにより、自動運転アルゴリズムがより迅速に精度を向上させることが可能となっている。

2. Driveプラットフォーム:

- NVIDIA Drive: NVIDIAは、自動運転車向けの専用プラットフォームであるNVIDIA Driveを提供している。このプラットフォームは、センサー融合、環境認識、パスプランニング、車両制御などの全ての自動運転機能を統合的にサポートしている。

- Drive AGX Pegasus: これは、高度な自動運転(レベル5)を目指したコンピュータプラットフォームで、4つのNVIDIA Xavierプロセッサーと2つの次世代GPUを搭載している。これにより、毎秒320兆回の計算を実行できる性能を持ち、完全自動運転を支える基盤となっている。

ソフトウェアとして

1. CUDA:

- 並列コンピューティング: CUDAは、NVIDIAのGPU上で動作する並列コンピューティングプラットフォームで、ディープラーニングモデルの高速トレーニングを可能にする。これにより、自動運転システムの開発速度が大幅に向上している。

2. TensorRT:

- 推論最適化: TensorRTは、ディープラーニングモデルの推論を最適化するためのNVIDIAのライブラリのひとつ。これにより、自動運転車がリアルタイムでセンサーデータを処理し、迅速な判断を行うことが可能になる。

このように、NVIDIAのシステムは、FSDの開発において、ハードウェアおよびソフトウェアの両面で重要な役割を果たしている。高性能なGPUと専用プラットフォームを提供することで、自動運転技術の進化を加速させ、センサーから得られる膨大なデータをリアルタイムで処理し、車両が安全かつ効率的に運転するための基盤を提供している。

テスラの自社開発ハードウェアとAI能力

テスラは、自社開発のハードウェアである「Full Self-Driving Computer(FSDコンピュータ)」を搭載した車両を提供しているが、このコンピュータは、以下の要素で構成されている:

- ハードウェア:

- Tesla FSDチップ: テスラは2019年に自社設計のFSDチップを発表した。このチップは、専用のニューラルネットワーク処理ユニット(NPU)を持ち、リアルタイムで膨大な量のデータを処理する能力がある。2つのFSDチップを冗長構成で搭載し、高い信頼性を確保している。

- カメラとセンサー: テスラは車両に8つのカメラ、12の超音波センサー、そして1つのレーダーを搭載し、周囲の環境を詳細に把握出来るようにしている。

- ソフトウェア:

- ニューラルネットワーク: テスラは、自社のニューラルネットワーク(NN)を使って自動運転アルゴリズムをトレーニングしている。これには、数百万マイルに及ぶ実際の運転データが使用されており、AIが現実世界の複雑な運転状況に対応出来るようにしている。

- AutopilotおよびFSDソフトウェア: テスラのAutopilotおよびFSDソフトウェアは、カメラとセンサーからのデータをリアルタイムで処理し、車両の制御を行う。これにより、車線維持、車間距離の維持、自動車線変更、交差点の通過などの高度な運転操作が可能となっている。

- ソフトウェアアップデート: テスラのFSDソフトウェアは、無線(OTA)でのアップデートが可能。これにより、新しい機能や改良が迅速に車両に適用され、常に最新の技術を利用することが出来る。

自動運転車の開発状況と比較

トヨタ

トヨタは自動運転技術の開発において大きな進展を見せている。トヨタの自動運転車は、主にWaymo型のアプローチを採用しており、LiDAR、レーダー、カメラなど多様なセンサーを組み合わせている。トヨタはまた、人工知能とデータ解析の能力を強化し、都市部での自動運転テストを行っている。特に、トヨタの「e-Palette」プラットフォームは、自動運転モビリティサービス向けに設計されており、オリンピックや大規模イベントでの実証実験も進められている。

メルセデス・ベンツ

メルセデス・ベンツは、自動運転技術の開発においても先進的な取り組みを行っています。特に、2022年にLevel 3自動運転システム「Drive Pilot」を市場に投入した。このシステムは、高速道路上で特定の条件下でハンズフリー運転を可能にする。メルセデスは、LiDARやレーダー、カメラなどのセンサーを組み合わせた高度なシステムを採用、今後はさらに高いレベルの自動運転技術の開発を目指している。

フォルクスワーゲン(VW)

VWは自動運転技術の開発において、Mobileyeとのパートナーシップを活用し、レベル4の自動運転車を開発。特に「ID. Buzz AD」という車両を使用し、2023年からアメリカやドイツで試験運行を開始している。この車両には、複数のLiDAR、レーダー、カメラを搭載し、高精度な環境認識を実現、2026年に商用展開を目指しており、大規模な自動運転車の生産を計画している。

自動運転向けのAI半導体を作っている主要メーカーとArmアーキテクチャの採用状況

1. テスラ

- 半導体メーカー: テスラ(自社開発)

- アーキテクチャ: Arm Cortex-A72

- 詳細: テスラのFSDチップは、Arm Cortex-A72コアを含む自社設計のASIC(Application-Specific Integrated Circuit)。これにより、高効率で高性能な自動運転機能を実現している。

2. NVIDIA

- 半導体メーカー: NVIDIA

- アーキテクチャ: ArmベースのCPUと独自のGPU

- 詳細: NVIDIAの「Drive」プラットフォームは、ArmベースのCPUと高性能なGPUを組み合わせたもので、センサー融合、環境認識、パスプランニング、車両制御などの自動運転機能を統合的にサポートする。具体的には、NVIDIA Drive AGX XavierやOrinなどのシステムが含まれる。

3. ルネサスエレクトロニクス

- 半導体メーカー: ルネサスエレクトロニクス

- アーキテクチャ: Arm Cortex-RおよびCortex-Aシリーズ

- 詳細: ルネサスは、自動運転向けにR-CarシリーズのSoC(System on Chip)を提供、これらのチップは、Arm Cortex-A57やCortex-R7コアを採用し、高性能な処理能力と安全性を兼ね備える。

4. モービルアイ(Intel)

- 半導体メーカー: モービルアイ(Intel)

- アーキテクチャ: x86ベースと独自のビジョンプロセッサ

- 詳細: モービルアイのEyeQシリーズは、自動運転向けのビジョンプロセッサであり、主に独自のアーキテクチャを使用しているが、Intelの技術と統合されている。特に、最新のEyeQ5は、複数のセンサーを統合し、高度な運転支援システムを提供している。

5. NXPセミコンダクターズ

- 半導体メーカー: NXPセミコンダクターズ

- アーキテクチャ: Arm Cortex-AおよびCortex-Mシリーズ

- 詳細: NXPのBlueBoxプラットフォームは、自動運転向けのコンピューティングソリューションを提供しており、Arm Cortex-A72やCortex-M4などのコアを使用、これにより高度なセンサー融合とデータ処理が可能。

6. テキサス・インスツルメンツ(TI)

- 半導体メーカー: テキサス・インスツルメンツ(TI)

- アーキテクチャ: Arm Cortex-AおよびCortex-Rシリーズ

- 詳細: TIのTDAシリーズは、自動運転車向けのプロセッサであり、Arm Cortex-A15やCortex-R5を採用している。これらは、高度な画像処理とリアルタイム制御を実現する。

7. Qualcomm

- 半導体メーカー: Qualcomm

- アーキテクチャ: Arm Cortex-Aシリーズ

- 詳細: QualcommのSnapdragon Rideプラットフォームは、Arm Cortex-Aコアを使用しており、高度な自動運転機能をサポート、これによりAIベースのセンサー融合や環境認識が可能。

自動運転向けのAI半導体市場には、複数の主要メーカーが参入しており、多くのメーカーがArmアーキテクチャを採用している。その理由は高い効率性と柔軟性にあることは明らかだ。これにより、高性能で信頼性の高い自動運転システムの実現が可能となっている。

自動運転の普及に関する法規制と技術の課題

自動運転の普及には、まだまだ技術的な進展と法規制の整備が不可欠であり、ARKのレポートにある「2029年にテスラのロボタクシー事業が大規模に展開され、株価が2600ドルになる」というシナリオは、いくつかの理由で楽観的と言えるだろう。まず、技術的な課題を整理すると:

1. 自動運転技術の成熟度:

- テスラのFSDシステムは進化を続けているが、完全な自動運転(レベル5)にはまだ到達していない。現在のシステムは主にレベル2からレベル3の自動運転であり、人間の監視が必要です。

- 自動運転の安全性を証明するためには、膨大なデータと実証試験が必要だが、これには多くの時間とリソースが掛かる。

2. センサー技術:

- テスラはカメラベースのシステムを採用しているが、他の企業はLiDARやレーダーを併用して高精度な環境認識を実現している。テスラのアプローチが完全自動運転に適しているかどうかはまだ不確定だと言わざるを得ない。伝統的な自動車メーカーはコストに極めてセンシティブだが、同時に安全性も譲らない。そうした自動車メーカーがカメラベースの方式を採用するか否かがカギだと思われる。

また各国の法規制の課題も現時点では払しょく出来ていない。自動運転車の普及には、各国や地域の法規制が重要な役割を果たすのは当然。ただ現在、各国の規制は統一されておらず、州や国ごとに異なる規制がある。当然、安全性や責任の所在についての明確なルールが必要だ。特に、事故が発生した場合の責任の所在や、データのプライバシー保護に関する法律が整備される必要がある。また自動運転車に対する社会的受容も重要だろう。消費者や公共の信頼を得るためには、安全性が実証される必要があり、中々一朝一夕にGOサインは出ない。ただ、一方で、世界中で進む高齢化の波により、自動運転のニーズは高まることはあれど、低下することは無い。技術の着実な進歩がカギを握ることだけは明らかだ。

テスラ(TSLA)2600ドルのシナリオについて

ARKのレポートは、テスラのロボタクシー事業が順調に進展し、大規模な収益を上げることを前提としている。しかし、ここまで見てきたように、技術的な課題や法規制の整備が遅れる可能性を考慮すると、これは非常に楽観的なシナリオと言えわざるを得ない。また当然、競争相手の存在も考慮する必要がある。WaymoやCruiseなどの企業もロボタクシー市場に参入しており、競争が激化する可能性は否定出来ないからだ。つまりARKのレポートが2029年にテスラの株価が2600ドルになると予測するシナリオは、技術的および法規制の課題を考慮すると、実現する可能性は高くないと言わざるを得ないだろう。

まとめ

「ほぼトラ」は、やはり「もしトラ」に戻る

普通に考えれば、11月5日には共和党トランプ元大統領が47代目大統領となると思われた。誰が見ても、御年81歳になるバイデン大統領の近時の衰えは目に余るからだ。アメリカ合衆国大統領という激務を、小学生の如く「夜20時以降はお休みのための準備時間としなさい」とまで医師から助言されるようでは、来年1月からの4年間を付託するのは無理だと思われるからだ。正直な話、自分の父親の晩年を思い出しても、人間の老いはある時から急速に進むものだ。まるでオプションのタイム・ディケイ(時間価値の減少)が満期日に向かって急激に進むのを見ているかのようだった。バイデン大統領の過去のスピーチを時々目にする機会が出来るようになってしまったが、明らかに、46代目大統領に就任した当時とは、眼力そのものも、声のトーンも、滑舌も、何もかもが「老いた」という印象は拭えない。

それに対して、奇跡のような状況で凶弾を僅かに回避し、それでも耳から垂れる血を押さえつつも、不屈の精神で立ち上がったトランプ元大統領の方が、恐らく超党派でも頼もしく「次の4年はこっちだろう」と思わせるには充分な力強さを見せた。ただそのトランプ元大統領も、よく考えれば「偶々銃弾がそれただけ」で、アドレナリンが出ている中で、持ち前の強気が拳を突き上げさせただけ、ということも出来る。決して、候補自らが新しい何かを示したわけでもなく、過去の議事堂襲撃事件などの醜聞が消し去られたわけでもない。

ただそれでも、あの共和党大会での大統領候補指名受諾演説の前半終了時点までは良かった。「私は全国民のための大統領になる」と「United(団結)」を訴えたまでは完璧だった。だが、結局、その後に馬脚を現したのも事実だ。結局、一部の熱狂的なトランプ元大統領支持者のアドレナリンは噴き出させたかもしれないが、逆に元々の反トランプ勢力に対しては、ベクトルを違う方向へ向けさせただろう。その証左となるのが、真っ先にバイデン大統領に撤退を促す社説を討論会後に発表した「ニューヨーク・タイムズ」の記事だ。見出しにはこうある。「A Week After Shooting, Trump Leaves Unity Behind and Returns to Insults and Election Denial(銃撃事件から1週間、トランプ大統領は団結を捨て、侮辱と選挙否定に戻る)」と。内容を読むと、結局トランプはトランプだったという批判的な内容に戻っている。勿論、ニューヨーク・タイムズはトランプ元大統領の支持勢力に変わっていたわけではないが、少なくとも一旦矛を収めた感じに見えていた。彼らは民主党寄りだ。

結局はバイデン大統領も、トランプ元大統領も、私には年老いて人の話を聞かなくなった頑固一徹の老人(失礼!)にしか見えてこない。先週広まった「ほぼトラ」のマーケット認識も、このままでは無いだろう。国境を超えてくる移民の問題、ウクライナへの支援の問題、その他諸々、リベラル側も黙っていないどころか、保守系支持層にも「やり過ぎだ」という印象は復活してしまった。

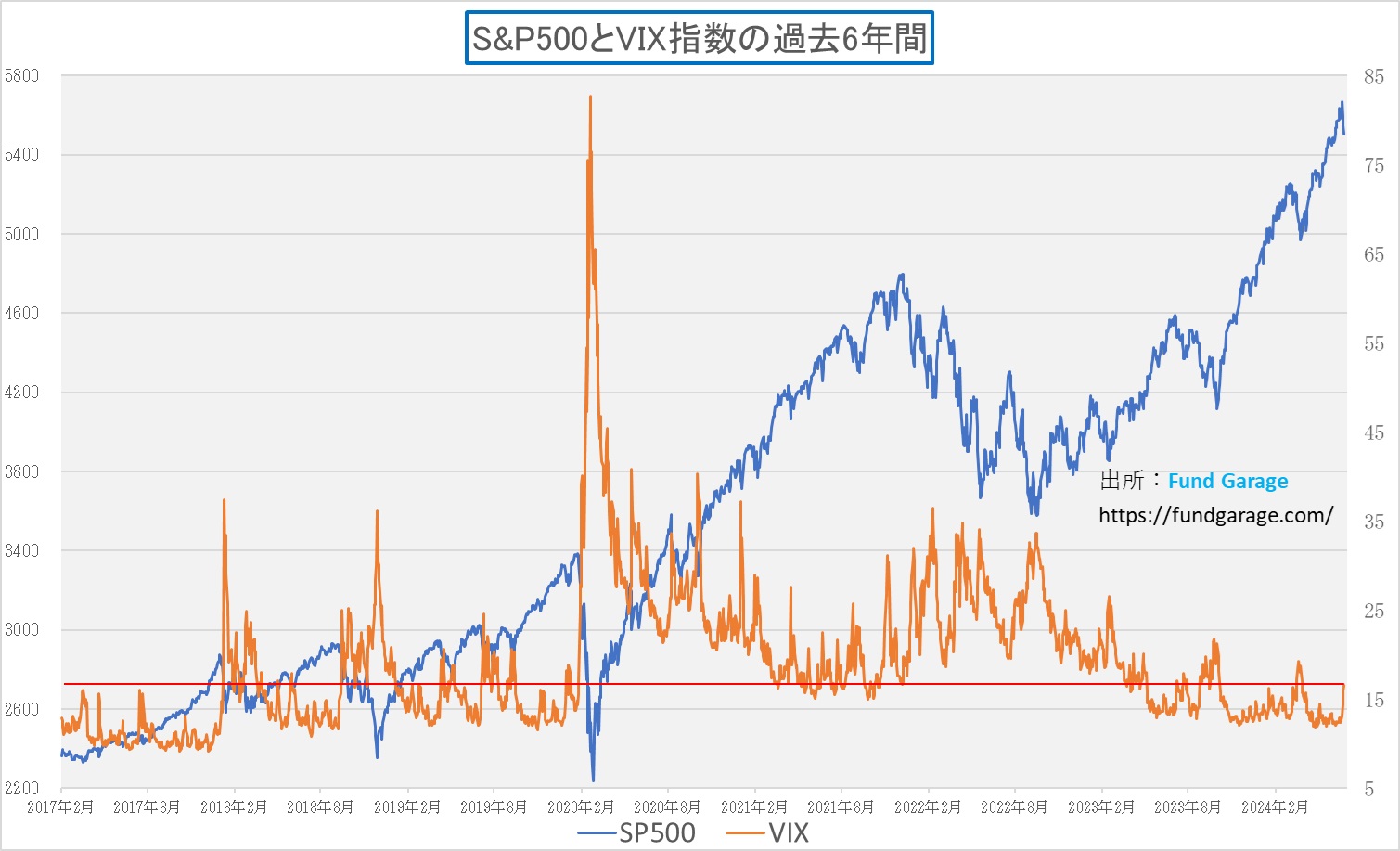

ただ、ひとつホッとしつつあることがある。それは「これは嫌だなぁ」と思っていたS&P500のインプライド・ボラティリティである恐怖指数が、上昇してきたことだ。マーケットが急落したわけでもないのに、忘れ去られていたような、死に体だったオプション市場が戻ってきている。やはり市場の表面(おもてづら)に惑わされるべきではないということなのだ思う。

【ご参考】Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルについて

Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルとして始めた「勝癸ユウの経済研究室」、今週のタイトルは「ArmアーキテクチャがAIパソコンで加速する理由」となります。これはプレミアム・レポートの内容ともリンクしており、あらためて見て頂くことで、「そうだった、そうだった」と思い出して頂ける内容も多いかと思います。是非ご覧頂きhttps://www.youtube.com/@katsuki_yu_、チャネル登録と、いいねボタンをお願いいたします。

動画本数もお陰様で全66本目となりました。今後も着実に毎週1本ずつ、いつかバズることを夢見ながら、最低でも増やしていく予定です。個人的には役に立つ内容のものが結構あると思っているのですが、手前味噌でしょうか。このYouTubeを始めた主旨のひとつは、このプレミアムレポートのコンテンツ自体を分かり易いように伝えたいという想いです。私自身が私の言葉で説明してしまえば、結局は同じトーンになってしまうので、こうした市場の話を理解する能力を充分に持つ、でもファンドマネージャーでも、エコノミストでも、アナリストでもない若手スタッフの監修で制作したら、より分かり易いのではないかと思っています。若手スタッフのプロフィールについては、動画の摘要欄に記載していますが、実在の彼も証券アナリスト協会の検定会員です。直接質問などを送って頂くことも出来るように、摘要欄に書いてもあります。ご質問、ご要望、よろしくお願い致します。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。